|

|

|

|

|

2021 (vol. 21)

|

|

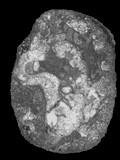

Un crinoïde paracomatulide probablement rampant du Jurassique inférieur d'Italie centrale

Riccardo MANNI & Rolando DI NARDO

| HTML  | PDF

| PDF  [725 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2119 [725 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2119

|

|

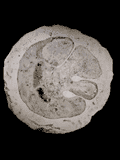

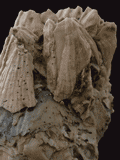

Résumé : Un nouveau crinoïde

paracomatulide, Tiburtocrinus toarcensis gen. et sp.

nov., est décrit dans le Jurassique inférieure de Tivoli (Apennins centraux,

Italie). Jamais

signalée jusqu'à present en Italie, cette découverte comble une lacune au

sein des descriptions de ce type de crinoïde sans tige. L'analyse

morphofonctionnelle de ses facettes radiales montre que Tiburtocrinus toarcensis

gen. et sp. nov. était probablement un paracomatulide rampant, très différent

des autres paracomatulides connus qui, eux, nageaient selon toute probabilité. Résumé : Un nouveau crinoïde

paracomatulide, Tiburtocrinus toarcensis gen. et sp.

nov., est décrit dans le Jurassique inférieure de Tivoli (Apennins centraux,

Italie). Jamais

signalée jusqu'à present en Italie, cette découverte comble une lacune au

sein des descriptions de ce type de crinoïde sans tige. L'analyse

morphofonctionnelle de ses facettes radiales montre que Tiburtocrinus toarcensis

gen. et sp. nov. était probablement un paracomatulide rampant, très différent

des autres paracomatulides connus qui, eux, nageaient selon toute probabilité.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 19, p. 383-390

En ligne depuis le 25 décembre 2021

|

|

Notice nomenclaturale, p.

234

|

|

Répartition biostratigraphique des orbitolinidés dans la biozonation à ammonites (plate-forme urgonienne du Sud-Est de la France). 2e partie : Barrémien p.p.

Bruno GRANIER, Bernard CLAVEL, Robert BUSNARDO, Jean CHAROLLAIS, Pierre DESJACQUES & Didier BERT

| HTML  | PDF

| PDF  [27.925 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2118

[27.925 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2118

|

|

Résumé :

La répartition biostratigraphique des orbitolinidés du Barrémien présentée ci-dessous est calibrée sur la biozonation des ammonites. Ce travail est basé sur

l'étude de onze coupes de terrain qui ont livré des orbitolinidés de niveaux encadrés ou surmontés par des faciès à ammonites

et/ou à échinides significatifs sur le plan biostratigraphique. Résumé :

La répartition biostratigraphique des orbitolinidés du Barrémien présentée ci-dessous est calibrée sur la biozonation des ammonites. Ce travail est basé sur

l'étude de onze coupes de terrain qui ont livré des orbitolinidés de niveaux encadrés ou surmontés par des faciès à ammonites

et/ou à échinides significatifs sur le plan biostratigraphique.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 18, p. 399-521

En ligne depuis le 24 octobre 2021

|

|

L'ichnoespèce Linichnus bromleyi sur un radius de baleine à fanons miocène comportant de multiples traces de morsure-secouage de requin suggère son charognage

Stephen J. GODFREY & Annie J. LOWRY

| HTML  | PDF

| PDF  [508 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2117 [508 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2117

|

|

Résumé : Un radius gauche isolé de baleine à fanons miocène a enregistré à

plusieurs reprises des traces de morsure-secouage de requin. Le radius provient

probablement du Plum Point Member de la Calvert Formation des Calvert Cliffs (Comté

de Calvert, Maryland, États-Unis d'Amérique). Au moins trois ensembles de

morsure-secouage successifs marquant ce radius et provenant de plusieurs dents sont attribués à la trace fossile Linichnus bromleyi. Ces traces de

morsure-secouage se composant de gouges peu profondes, fines et arquées sur le

radius indiquent vraisemblablement du charognage plutôt qu'une prédation

active. L'origine la plus probable de ce regroupement de L. bromleyi au

sein de chacun de ces trois ensembles de traces serait par le biais de morsures

répétées alors que le requin repositionne sa proie dans sa gueule ou, autre

possibilité, de morsures d'une espèce de requin dotée de plusieurs dents

fonctionnelles au sein même de sa rangée dentaire. Si les traces de morsure

sont produites par des dents non-crantées (comme cela semble être le cas),

alors le candidat le plus probable serait Carcharodon hastalis. Résumé : Un radius gauche isolé de baleine à fanons miocène a enregistré à

plusieurs reprises des traces de morsure-secouage de requin. Le radius provient

probablement du Plum Point Member de la Calvert Formation des Calvert Cliffs (Comté

de Calvert, Maryland, États-Unis d'Amérique). Au moins trois ensembles de

morsure-secouage successifs marquant ce radius et provenant de plusieurs dents sont attribués à la trace fossile Linichnus bromleyi. Ces traces de

morsure-secouage se composant de gouges peu profondes, fines et arquées sur le

radius indiquent vraisemblablement du charognage plutôt qu'une prédation

active. L'origine la plus probable de ce regroupement de L. bromleyi au

sein de chacun de ces trois ensembles de traces serait par le biais de morsures

répétées alors que le requin repositionne sa proie dans sa gueule ou, autre

possibilité, de morsures d'une espèce de requin dotée de plusieurs dents

fonctionnelles au sein même de sa rangée dentaire. Si les traces de morsure

sont produites par des dents non-crantées (comme cela semble être le cas),

alors le candidat le plus probable serait Carcharodon hastalis.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 17, p. 391-398

En ligne depuis le 24 octobre 2021

|

|

Corrigendum, p.

202 : Une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de famille de l'un des artistes qui ont créé la Figure 2. L'orthographe correcte de son nom de famille est "Schumaker".

|

|

Nouveaux genres et espèces d'ostracodes du Bassin miocène d'El Ma El Abiod (Tébessa, NE de l'Algérie)

Francesco SCIUTO & Abdelhakim BENKHEDDA

| HTML  | PDF

| PDF  [932 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2116 [932 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2116

|

|

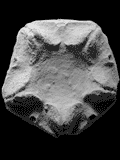

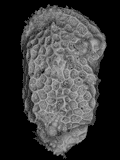

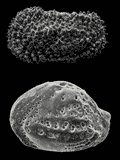

Résumé : Deux nouveaux genres d'ostracodes de la famille Trachyleberididae Sylvester-Bradley,

1948, chacun fondé sur une espèce nouvelle, sont

décrits et discutés dans cet article. Les spécimens proviennent de

sédiments tortoniens affleurant à El Hadjra Safra dans le

bassin d'El Ma El Abiod (région de Tébessa, nord-est de l'Algérie). Résumé : Deux nouveaux genres d'ostracodes de la famille Trachyleberididae Sylvester-Bradley,

1948, chacun fondé sur une espèce nouvelle, sont

décrits et discutés dans cet article. Les spécimens proviennent de

sédiments tortoniens affleurant à El Hadjra Safra dans le

bassin d'El Ma El Abiod (région de Tébessa, nord-est de l'Algérie).

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 16, p. 383-390

En ligne depuis le 24 octobre 2021

|

|

Notice nomenclaturale, p.

180

|

|

La diversification précoce des Orbitolinidae au Berriasien supérieur : Nouvelles perspectives sur la taxonomie, l'origine, la diversification et la phylogénie de la famille basée sur des données de Serbie orientale

Felix SCHLAGINTWEIT & Ioan I. BUCUR

| HTML  | PDF

| PDF  [10.561 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2115 [10.561 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2115

|

|

Résumé : De nouvelles données provenant des

Carpatho-Balkanides de Serbie orientale témoignent de premières apparitions "explosives"

plus ou moins simultanées de plusieurs genres d'Orbitolinidae dans le

Berriasien supérieur. Précédemment la plupart des taxons observés étaient

répertoriés dans des couches guère plus anciennes que l'Hauterivien

supérieur (= Urgonien classique du sud-est de la France), démontrant que

ces âges de première apparition n'ont de signification que localement. L'assemblage

diversifié de Serbie comporte des représentants des sous-familles

Dictyoconinae avec les genres Cribellopsis

Arnaud-Vanneau, Montseciella

Cherchi & Schroeder, Orbitolinopsis

Henson, Urgonina Foury

& Moullade, Valserina Schroeder

& Conrad et Vanneauina Schlagintweit,

et Praedictyorbitolininae avec le genre Paracoskinolina

Moullade. Aucun représentant des Orbitolininae (à

embryon complexe) n'a été observé, cette sous-famille apparaissant plus

tardivement dans le registre fossile, apparemment durant l'Hauterivien

supérieur-Barrémien inférieur. Au total, 17 taxons sont reconnus, parmi

lesquels trois sont laissés en nomenclature ouverte. Une nouvelle espèce est

décrite : Cribellopsis sudari n. sp. La majorité des espèces

observées montre des tests coniques moyens à hauts et un exosquelette plutôt

simple dépourvu de cloisonnettes horizontales ("rafters"). Les

nouvelles données contredisent une évolution phylogénétique des différents

genres montrant différentes structures internes de test se succédant dans le

temps (= relations ancêtre-descendant) comme certains auteurs le postulent.

L'explosion radiative ("diversification précoce") des Orbitolinidae au

Berriasien supérieur s'accompagne de l'événement de première apparition

(FAD) de plusieurs autres grands foraminifères benthiques comprenant des taxons

essentiellement agglutinants (e.g., Ammocycloloculina, Choffatella, Drevennia, Eclusia,

Moulladella, Pfenderina et

Pseudotextulariella) mais aussi porcelanés complexes (Pavlovcevina),

constituant la preuve d'un bio-événement majeur à cette époque qui dépasse

le nombre de taxons apparaissant dans les étages précédents (Tithonien) et

suivant (Valanginien). L'histoire évolutive initiale des Orbitolinidae peut

être considérée comme un exemple classique de radiation adaptative au sein de

l'histoire d'un clade. Résumé : De nouvelles données provenant des

Carpatho-Balkanides de Serbie orientale témoignent de premières apparitions "explosives"

plus ou moins simultanées de plusieurs genres d'Orbitolinidae dans le

Berriasien supérieur. Précédemment la plupart des taxons observés étaient

répertoriés dans des couches guère plus anciennes que l'Hauterivien

supérieur (= Urgonien classique du sud-est de la France), démontrant que

ces âges de première apparition n'ont de signification que localement. L'assemblage

diversifié de Serbie comporte des représentants des sous-familles

Dictyoconinae avec les genres Cribellopsis

Arnaud-Vanneau, Montseciella

Cherchi & Schroeder, Orbitolinopsis

Henson, Urgonina Foury

& Moullade, Valserina Schroeder

& Conrad et Vanneauina Schlagintweit,

et Praedictyorbitolininae avec le genre Paracoskinolina

Moullade. Aucun représentant des Orbitolininae (à

embryon complexe) n'a été observé, cette sous-famille apparaissant plus

tardivement dans le registre fossile, apparemment durant l'Hauterivien

supérieur-Barrémien inférieur. Au total, 17 taxons sont reconnus, parmi

lesquels trois sont laissés en nomenclature ouverte. Une nouvelle espèce est

décrite : Cribellopsis sudari n. sp. La majorité des espèces

observées montre des tests coniques moyens à hauts et un exosquelette plutôt

simple dépourvu de cloisonnettes horizontales ("rafters"). Les

nouvelles données contredisent une évolution phylogénétique des différents

genres montrant différentes structures internes de test se succédant dans le

temps (= relations ancêtre-descendant) comme certains auteurs le postulent.

L'explosion radiative ("diversification précoce") des Orbitolinidae au

Berriasien supérieur s'accompagne de l'événement de première apparition

(FAD) de plusieurs autres grands foraminifères benthiques comprenant des taxons

essentiellement agglutinants (e.g., Ammocycloloculina, Choffatella, Drevennia, Eclusia,

Moulladella, Pfenderina et

Pseudotextulariella) mais aussi porcelanés complexes (Pavlovcevina),

constituant la preuve d'un bio-événement majeur à cette époque qui dépasse

le nombre de taxons apparaissant dans les étages précédents (Tithonien) et

suivant (Valanginien). L'histoire évolutive initiale des Orbitolinidae peut

être considérée comme un exemple classique de radiation adaptative au sein de

l'histoire d'un clade.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 15, p. 343-382

En ligne depuis le 17 août 2021

|

|

Notice nomenclaturale, p.

136

|

|

Bivalves rudistes (Hippuritoidea) de la Formation du Calcaire de Clifton (Campanien inférieur) de Jamaïque occidentale et réexamen du genre Vaccinites aux Amériques

Simon F. MITCHELL

| HTML  | PDF

| PDF  [3.583 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2114 [3.583 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2114

|

|

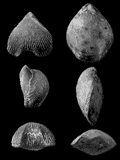

Résumé : La Formation du

Calcaire de Clifton en Jamaïque d'âge Campanien inférieur (Crétacé supérieur) renferme

trois espèces de bivalves hippuritides : Barrettia

ruseae Chubb, Whitfieldiella

luceae sp. nov. and Vaccinites

vermunti Mac Gillavry, et un plagioptychidé : Plagioptychus

sp. Les hippuritides sont décrits en détail au moyen de statistiques. Barrettia

ruseae est reconnue comme étant une espèce plus primitive de Barrettia

que B. monilifera Woodward ou B.

multilirata Whitfield, et l'espèce Whitfieldiella

luceae apparaît comme étant une espèce plus

primitive de Whitfieldiella que W.

gigas Chubb. Les spécimens de Vaccinites

du Calcaire de Clifton sont

comparés aux populations de Vaccinites

d'autres localités des Amériques, et cinq espèces (représentant

probablement une même lignée évolutive) sont reconnues : V.

alencasteri sp. nov. (Turonien supérieur ? - Coniacien ?), V.

martini Mac Gillavry (probablement Santonien inférieur à moyen), V.

macgillavryi Palmer (probablement Santonien moyen à supérieur), V.

vermunti Mac Gillavry (Campanien basal) et V.

temazcali sp. nov. (partie supérieure du Campanien inférieur). Les espèces

du genre Vaccinites peuvent être

caractérisées au moyen de techniques statistiques. Les âges du Clifton Limestone et des cinq espèces du genre Vaccinites sont révisés. Ce travail démontre l'utilité des

hippuritides en biostratigraphie pour le Crétacé supérieur des Amériques. Résumé : La Formation du

Calcaire de Clifton en Jamaïque d'âge Campanien inférieur (Crétacé supérieur) renferme

trois espèces de bivalves hippuritides : Barrettia

ruseae Chubb, Whitfieldiella

luceae sp. nov. and Vaccinites

vermunti Mac Gillavry, et un plagioptychidé : Plagioptychus

sp. Les hippuritides sont décrits en détail au moyen de statistiques. Barrettia

ruseae est reconnue comme étant une espèce plus primitive de Barrettia

que B. monilifera Woodward ou B.

multilirata Whitfield, et l'espèce Whitfieldiella

luceae apparaît comme étant une espèce plus

primitive de Whitfieldiella que W.

gigas Chubb. Les spécimens de Vaccinites

du Calcaire de Clifton sont

comparés aux populations de Vaccinites

d'autres localités des Amériques, et cinq espèces (représentant

probablement une même lignée évolutive) sont reconnues : V.

alencasteri sp. nov. (Turonien supérieur ? - Coniacien ?), V.

martini Mac Gillavry (probablement Santonien inférieur à moyen), V.

macgillavryi Palmer (probablement Santonien moyen à supérieur), V.

vermunti Mac Gillavry (Campanien basal) et V.

temazcali sp. nov. (partie supérieure du Campanien inférieur). Les espèces

du genre Vaccinites peuvent être

caractérisées au moyen de techniques statistiques. Les âges du Clifton Limestone et des cinq espèces du genre Vaccinites sont révisés. Ce travail démontre l'utilité des

hippuritides en biostratigraphie pour le Crétacé supérieur des Amériques.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 14, p. 315-341

En ligne depuis le 7 juillet 2021

|

|

Notice nomenclaturale, p. 342

|

|

Les céphalopodes du Kimméridgien et du Tithonien inférieur de la Formation du Calcaire de Kisújbánya, Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie méridionale), leur composition faunistique, leurs affinités paléobiogéographiques et leur caractéristiques taphonomiques

László BUJTOR, Richárd ALBRECHT, Csaba FARKAS, Bertalan MAKÓ, Dávid MARÓTI & Ákos MIKLÓSY

| HTML  | PDF

| PDF  [3.000 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2113 [3.000 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2113

|

|

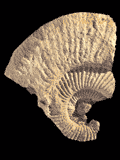

Résumé : Un nouvel échantillonnage

à Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie) a fourni un assemblage fossile dominé par les céphalopodes, riche et diversifié mais mal préservé, représentant le Kimméridgien et le

Tithonien inférieur. Le matériel provient d'un mélange d'éboulis, de sols et de racines, le tout ayant été exposés aux éléments pendant une longue période et affecté par les processus

d'altération. Le nautiloïde Pseudaganides strambergensis est signalé pour la première fois dans le Massif du Mecsek. En raison de l'altération, l'ammonitofaune consiste

principalement en des éléments fragmentés et dissous qui représentent 528 spécimens appartenant à 34 espèces et 30 genres parmi lesquels 20 espèces et 15 genres sont signalés pour la

première fois dans le Massif du Mecsek. La faune ne comporte que des spécimens de taxons déjà connus. Aucun nouveau taxon n'y est reconnu. En se fondant sur la comparaison avec d'autres

faunes, cet assemblage ressemble très fortement à la faune des Alpes vénitiennes (Italie). Des éléments faunistiques additionnels incluent des aptychi (Laevaptychus latus,

Lamellaptychus murocostatus), des bélemnites (Hibolithes semisulcatus) et un brachiopode indéterminé. Le premier signalement de Spiraserpula spirolinites, un

polychète fossile encroûtant conservé sur le moulage interne d'un fragment de coquille de Taramelliceras, indique des conditions de fond favorables à l'épifaune. La présence de

Aspidoceras caletanum, Gravesia aff. gigas et de Pseudowaagenia inerme indique des connexions avec la province sub-méditerranéenne de la Téthys, qui dans

le prolongement tectonique et paléogéographique de la Zone du Mecsek pendant le Jurassique supérieur. L'assemblage d'ammonites comporte des éléments de cinq ammonitozones téthysiennes

du Kimméridgien et du Tithonien. La Zone à Herbichi du Kimméridgien inférieur est indiquée par Streblites tenuilobatus et Praesimoceras herbichi. La Zone à Acanthicum du

Kimméridgien supérieur est caractérisée par Aspidoceras acanthicum, et la Zone à Cavouri par Mesosimoceras cavouri et Aspidoceras caletanum. La Zone à Beckeri du

Kimméridgien supérieur est suggérée par Hybonoticeras pressulum et Pseudowaagenia inerme, tandis que Gravesia aff. gigas, Lithacoceras aff.

siliceum et Malagasites ? denseplicatus sont des éléments faunistiques caractérisant la Zone à Hybonotum du Tithonien inférieur. Les spécimens de phyllocératides et de

lytocératides représentent seulement 12% de la faune, tandis que la majorité des spécimens appartient aux Oppeliidae et aux Ataxioceratidae (60%). Résumé : Un nouvel échantillonnage

à Zengővárkony (Massif du Mecsek, Hongrie) a fourni un assemblage fossile dominé par les céphalopodes, riche et diversifié mais mal préservé, représentant le Kimméridgien et le

Tithonien inférieur. Le matériel provient d'un mélange d'éboulis, de sols et de racines, le tout ayant été exposés aux éléments pendant une longue période et affecté par les processus

d'altération. Le nautiloïde Pseudaganides strambergensis est signalé pour la première fois dans le Massif du Mecsek. En raison de l'altération, l'ammonitofaune consiste

principalement en des éléments fragmentés et dissous qui représentent 528 spécimens appartenant à 34 espèces et 30 genres parmi lesquels 20 espèces et 15 genres sont signalés pour la

première fois dans le Massif du Mecsek. La faune ne comporte que des spécimens de taxons déjà connus. Aucun nouveau taxon n'y est reconnu. En se fondant sur la comparaison avec d'autres

faunes, cet assemblage ressemble très fortement à la faune des Alpes vénitiennes (Italie). Des éléments faunistiques additionnels incluent des aptychi (Laevaptychus latus,

Lamellaptychus murocostatus), des bélemnites (Hibolithes semisulcatus) et un brachiopode indéterminé. Le premier signalement de Spiraserpula spirolinites, un

polychète fossile encroûtant conservé sur le moulage interne d'un fragment de coquille de Taramelliceras, indique des conditions de fond favorables à l'épifaune. La présence de

Aspidoceras caletanum, Gravesia aff. gigas et de Pseudowaagenia inerme indique des connexions avec la province sub-méditerranéenne de la Téthys, qui dans

le prolongement tectonique et paléogéographique de la Zone du Mecsek pendant le Jurassique supérieur. L'assemblage d'ammonites comporte des éléments de cinq ammonitozones téthysiennes

du Kimméridgien et du Tithonien. La Zone à Herbichi du Kimméridgien inférieur est indiquée par Streblites tenuilobatus et Praesimoceras herbichi. La Zone à Acanthicum du

Kimméridgien supérieur est caractérisée par Aspidoceras acanthicum, et la Zone à Cavouri par Mesosimoceras cavouri et Aspidoceras caletanum. La Zone à Beckeri du

Kimméridgien supérieur est suggérée par Hybonoticeras pressulum et Pseudowaagenia inerme, tandis que Gravesia aff. gigas, Lithacoceras aff.

siliceum et Malagasites ? denseplicatus sont des éléments faunistiques caractérisant la Zone à Hybonotum du Tithonien inférieur. Les spécimens de phyllocératides et de

lytocératides représentent seulement 12% de la faune, tandis que la majorité des spécimens appartient aux Oppeliidae et aux Ataxioceratidae (60%).

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 13, p. 265-314

En ligne depuis le 4 juillet 2021

|

|

Les nautiloïdes crétacés du genre Anglonautilus Spath, 1927, en France

Cyril BAUDOUIN, Gérard DELANOY, Jens LEHMANN, Camille FRAU, Roland GONNET & Jean VERMEULEN

| HTML  | PDF

| PDF  [4.157 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2112 [4.157 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2112

|

|

Résumé : La répartition du genre Anglonautilus Spath en France était

jusqu'à présent limitée à la présence d'Anglonautilus

dorsoplicatus (Wiedmann) dans l'Albien

d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et d'Anglonautilus

sp. dans l'Aptien de Les Ferres (Alpes-Maritimes). Nous rapportons ici la présence des espèces successives Anglonautilus

praeundulatus Lehmann et al.,

Anglonautilus undulatus (Sowerby) et Anglonautilus dorsoplicatus (Wiedmann) dans le Crétacé de

France. Le genre Anglonautilus Spath, connu jusqu'alors

uniquement à partir de l'Aptien, est présent dès l'Hauterivien. L'espèce

hauterivienne Nautilus begudensis Kilian & Reboul,

parfois attribuée au genre Anglonautilus Spath, est révisée et

transférée au genre Cymatoceras Hyatt. Résumé : La répartition du genre Anglonautilus Spath en France était

jusqu'à présent limitée à la présence d'Anglonautilus

dorsoplicatus (Wiedmann) dans l'Albien

d'Escragnolles (Alpes-Maritimes) et d'Anglonautilus

sp. dans l'Aptien de Les Ferres (Alpes-Maritimes). Nous rapportons ici la présence des espèces successives Anglonautilus

praeundulatus Lehmann et al.,

Anglonautilus undulatus (Sowerby) et Anglonautilus dorsoplicatus (Wiedmann) dans le Crétacé de

France. Le genre Anglonautilus Spath, connu jusqu'alors

uniquement à partir de l'Aptien, est présent dès l'Hauterivien. L'espèce

hauterivienne Nautilus begudensis Kilian & Reboul,

parfois attribuée au genre Anglonautilus Spath, est révisée et

transférée au genre Cymatoceras Hyatt.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 12, p. 235-263

En ligne depuis le 24 juin 2021

|

|

Nouvel aperçu sur l'environnement de dépôt et la position stratigraphique de la Brèche de Gugu (Monts Pădurea Craiului, Roumanie)

Traian SUCIU, George PLEŞ, Tudor TĂMAŞ, Ioan I. BUCUR, Emanoil SĂSĂRAN & Ioan COCIUBA

| HTML  | PDF

| PDF  [3.293 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2111 [3.293 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2111

|

|

Résumé : L'analyse des clastes carbonatés et de la matrice d'une

formation sédimentaire problématique, à savoir la Brèche de Gugu,

dans les Monts Pădurea Craiului, apporte des précisions quant à son

environnement de dépôt et sa position stratigraphique. Les microfaciès et

assemblages micropaléontologiques identifiés démontrent que tous les clastes

carbonatés échantillonnés dans la Brèche de Gugu représentent les

vestiges d'une plate-forme carbonatée démantelée de type Urgonien. L'âge

barrémien des clastes suggère que la position stratigraphic de la Brèche de Gugu

dans sa localité-type pourrait être Barrémien terminal-Aptien

basal, une donnée également soutenue par l'absence d'éléments provenant des

plates-formes carbonatées du Crétacé inférieur situées plus haut dans la

colonne stratigraphique (e.g., Aptien ou Albien) de l'Unité de Bihor.

Les observations sédimentologiques et la minéralogie de la matrice ont fourni

de nouveaux arguments en faveur de la reconnaissance d'apports terrigènes

pendant la mise en place de la Brèche de Gugu. Résumé : L'analyse des clastes carbonatés et de la matrice d'une

formation sédimentaire problématique, à savoir la Brèche de Gugu,

dans les Monts Pădurea Craiului, apporte des précisions quant à son

environnement de dépôt et sa position stratigraphique. Les microfaciès et

assemblages micropaléontologiques identifiés démontrent que tous les clastes

carbonatés échantillonnés dans la Brèche de Gugu représentent les

vestiges d'une plate-forme carbonatée démantelée de type Urgonien. L'âge

barrémien des clastes suggère que la position stratigraphic de la Brèche de Gugu

dans sa localité-type pourrait être Barrémien terminal-Aptien

basal, une donnée également soutenue par l'absence d'éléments provenant des

plates-formes carbonatées du Crétacé inférieur situées plus haut dans la

colonne stratigraphique (e.g., Aptien ou Albien) de l'Unité de Bihor.

Les observations sédimentologiques et la minéralogie de la matrice ont fourni

de nouveaux arguments en faveur de la reconnaissance d'apports terrigènes

pendant la mise en place de la Brèche de Gugu.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 11, p. 215-233

En ligne depuis le 24 juin 2021

|

|

Un autre "survivant miocène" thermophile du Pliocène italien : Une occurrence précoce de l'aigle de mer pélagique Aetobatus dans la région euro-méditerranéenne

Alberto COLLARETA, Marco MERELLA, Simone CASATI, Giovanni COLETTI & Andrea DI CENCIO

| HTML  | PDF

| PDF  [669 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2110 [669 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2110

|

|

Résumé : Le genre

Aetobatus (Myliobatiformes : Aetobatidae) est un genre actuel de raies

aigles vivant dans les environnements tropicaux et subtropicaux marins peu

profonds des océans Atlantique, Pacifique et Indien. De nos jours, Aetobatus

n'habite plus les eaux tempérées de l'Europe et de la Méditerranée, bien

qu'il soit connu dans cette vaste région par le recensement de plusieurs dents

fossiles dont la distribution chronostratigraphique s'étale du Paléogène

inférieur au Néogène supérieur. Le présent article décrit une dent fossile

d'Aetobatidae, identifiée comme appartenant à †Aetobatus cf. cappettai,

découverte dans les dépôts marins du Pliocène moyen (3,82-3,19 Ma, Zancléen

supérieur - Piacenzien inférieur) affleurant dans les environs de Certaldo

(Toscane, Italie). Ce spécimen représente l'occurrence la plus récente d'Aetobatus

le long des côtes d'Europe continentale ; en outre, avec les découvertes

antérieures de gisements plus ou moins contemporains de Majorque (Baléares,

Espagne), il représente l'enregistrement fossile le plus récent de ce genre

dans toute la région euro-méditerranéenne. Compte tenu des préférences

environnementales des espèces actuelles d'Aetobatus, notre découverte

évoque des conditions paléo-environnementales favorables à la persistance de

taxons "survivants miocènes" à affinités tropicales/subtropicales le long des côtes du Pliocène

de la Toscane. En outre, cela soulève la question de savoir si la crise de

salinité messinienne a abouti ou non à l'effondrement complet du biote marin méditerranéen

et à la recolonisation ultérieure de ce bassin à partir des eaux atlantiques

voisines et/ou des refuges intra-bassinaux marginaux dispersés au début du

Pliocène. La possibilité de recoloniser la mer Méditerranée à travers le

canal de Suez dans un futur proche est enfin discutée pour ce qui concerne le

genre Aetobatus. Résumé : Le genre

Aetobatus (Myliobatiformes : Aetobatidae) est un genre actuel de raies

aigles vivant dans les environnements tropicaux et subtropicaux marins peu

profonds des océans Atlantique, Pacifique et Indien. De nos jours, Aetobatus

n'habite plus les eaux tempérées de l'Europe et de la Méditerranée, bien

qu'il soit connu dans cette vaste région par le recensement de plusieurs dents

fossiles dont la distribution chronostratigraphique s'étale du Paléogène

inférieur au Néogène supérieur. Le présent article décrit une dent fossile

d'Aetobatidae, identifiée comme appartenant à †Aetobatus cf. cappettai,

découverte dans les dépôts marins du Pliocène moyen (3,82-3,19 Ma, Zancléen

supérieur - Piacenzien inférieur) affleurant dans les environs de Certaldo

(Toscane, Italie). Ce spécimen représente l'occurrence la plus récente d'Aetobatus

le long des côtes d'Europe continentale ; en outre, avec les découvertes

antérieures de gisements plus ou moins contemporains de Majorque (Baléares,

Espagne), il représente l'enregistrement fossile le plus récent de ce genre

dans toute la région euro-méditerranéenne. Compte tenu des préférences

environnementales des espèces actuelles d'Aetobatus, notre découverte

évoque des conditions paléo-environnementales favorables à la persistance de

taxons "survivants miocènes" à affinités tropicales/subtropicales le long des côtes du Pliocène

de la Toscane. En outre, cela soulève la question de savoir si la crise de

salinité messinienne a abouti ou non à l'effondrement complet du biote marin méditerranéen

et à la recolonisation ultérieure de ce bassin à partir des eaux atlantiques

voisines et/ou des refuges intra-bassinaux marginaux dispersés au début du

Pliocène. La possibilité de recoloniser la mer Méditerranée à travers le

canal de Suez dans un futur proche est enfin discutée pour ce qui concerne le

genre Aetobatus.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 10, p. 203-214

En ligne depuis le 24 juin 2021

|

|

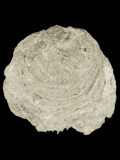

Le Projet Kalkowsky

- Chapitre I. La relation ooïde - stromatoïde dans un stromatolithe de la

Formation Maiz Gordo (Argentine)

Bruno R.C. GRANIER & Philippe LAPOINTE

| HTML  | PDF

| PDF  [1.400 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2109 [1.400 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2109

|

|

Résumé : L'étude

comparative d'oolithes et de stromatolithes démontre des similitudes frappantes

entre le matériel triasique allemand de Kalkowsky (d'après des

informations disponibles dans la littérature scientifique) et notre matériel

paléogène argentin. Cependant, ce dernier est mieux à même d'illustrer

qu'ooïdes et stromatoïdes, donc oolithes et stromatolithes, qui partagent la même

nature duale, organique et minérale, ne sont que les membres extrêmes d'un

ensemble de structures carbonatées d'origine microbienne. Résumé : L'étude

comparative d'oolithes et de stromatolithes démontre des similitudes frappantes

entre le matériel triasique allemand de Kalkowsky (d'après des

informations disponibles dans la littérature scientifique) et notre matériel

paléogène argentin. Cependant, ce dernier est mieux à même d'illustrer

qu'ooïdes et stromatoïdes, donc oolithes et stromatolithes, qui partagent la même

nature duale, organique et minérale, ne sont que les membres extrêmes d'un

ensemble de structures carbonatées d'origine microbienne.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 9, p. 193-201

En ligne depuis le 14 juin 2021

|

|

Ostracodes messiniens du Détroit Bétique occidental (Sud-Ouest de l'Espagne)

Verónica ROMERO, Francisco RUIZ, María Luz GONZÁLEZ-REGALADO, Josep TOSQUELLA, Manuel ABAD, Tatiana IZQUIERDO, Antonio TOSCANO & Paula GÓMEZ

| HTML  | PDF

| PDF  [620 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2108 [620 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2108

|

|

Résumé : Au Néogène, le Détroit Bétique est l'un des passages entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Dans cet article, nous analysons les faunes d'ostracodes provenant d'un forage réalisé dans le sud-ouest de l'Espagne et, plus précisément, situé sur le trajet du détroit. Ce forage a traversé des sédiments déposés au cours de la période immédiatement antérieure à la crise de salinité messinienne. Au cours du Messinien moyen (6,8-6,0 Ma), les associations d'ostracodes, rares et peu diversifiés (Krithe, Parakrithe, Henryhowella), sont typiques de paléo-environnements bathyaux supérieurs (de 200 à 400 m de profondeur). Cette période comprend une courte transition (6,26-6,25 Ma) jusqu'à des paléo-environnements néritiques externes. Elle coïncide avec un épisode de glaciation et l'association est caractérisée par la présence d'Acanthocythereis hystrix (Reuss, 1850) et la disparition des genres Krithe et Parakrithe. Les espèces les plus fréquentes ont une large distribution biostratigraphique, la plupart étant présentes du Tortonien à l'Holocène. Résumé : Au Néogène, le Détroit Bétique est l'un des passages entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Dans cet article, nous analysons les faunes d'ostracodes provenant d'un forage réalisé dans le sud-ouest de l'Espagne et, plus précisément, situé sur le trajet du détroit. Ce forage a traversé des sédiments déposés au cours de la période immédiatement antérieure à la crise de salinité messinienne. Au cours du Messinien moyen (6,8-6,0 Ma), les associations d'ostracodes, rares et peu diversifiés (Krithe, Parakrithe, Henryhowella), sont typiques de paléo-environnements bathyaux supérieurs (de 200 à 400 m de profondeur). Cette période comprend une courte transition (6,26-6,25 Ma) jusqu'à des paléo-environnements néritiques externes. Elle coïncide avec un épisode de glaciation et l'association est caractérisée par la présence d'Acanthocythereis hystrix (Reuss, 1850) et la disparition des genres Krithe et Parakrithe. Les espèces les plus fréquentes ont une large distribution biostratigraphique, la plupart étant présentes du Tortonien à l'Holocène.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 8, p. 181-192

En ligne depuis le 1 avril 2021

|

|

Brachiopodes jurassiens de l'intervalle Valanginien – Hauterivien. Leur contribution à la datation de la Formation de Salima au Mont Liban

Yves ALMÉRAS, Serge FERRY, Bruno R.C. GRANIER & Yann MERRAN

| HTML  | PDF

| PDF  [1.734 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2107 [1.734 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2107

|

|

Résumé : Les gisements jurassiens français ou suisses du Crétacé basal

(Valanginien ou Hauterivien) recèlent de nombreuses espèces de brachiopodes

parmi lesquelles 3 espèces inconnues

au Liban : Lamellaerhynchia desori (Loriol in Pictet

& Campiche, 1872), Sulcirhynchia valangiensis (Loriol,

1864) et Terebratulina arzierensis (Loriol, 1864).

Le site fossilifère de la Formation

de Salima à Zeghrine, une localité proche de Bikfaya (Mont Liban), recèle une

association constituée de Belothyris

pseudojurensis (Leymerie, 1842), Lamellaerhynchia

hauteriviensis Burri, 1953,

Loriolithyris valdensis (Loriol, 1868), Lor. latifrons (Pictet,

1872), Sellithyris carteroniana (Orbigny,

1847) et Terebratulina

biauriculata Orbigny, 1850, toutes également présentes dans les

localités jurassiennes. Sur la base de l'étude de

son association de brachiopodes, la

Formation de Salima est par conséquent attribuée au Valanginien

indifférencié. Résumé : Les gisements jurassiens français ou suisses du Crétacé basal

(Valanginien ou Hauterivien) recèlent de nombreuses espèces de brachiopodes

parmi lesquelles 3 espèces inconnues

au Liban : Lamellaerhynchia desori (Loriol in Pictet

& Campiche, 1872), Sulcirhynchia valangiensis (Loriol,

1864) et Terebratulina arzierensis (Loriol, 1864).

Le site fossilifère de la Formation

de Salima à Zeghrine, une localité proche de Bikfaya (Mont Liban), recèle une

association constituée de Belothyris

pseudojurensis (Leymerie, 1842), Lamellaerhynchia

hauteriviensis Burri, 1953,

Loriolithyris valdensis (Loriol, 1868), Lor. latifrons (Pictet,

1872), Sellithyris carteroniana (Orbigny,

1847) et Terebratulina

biauriculata Orbigny, 1850, toutes également présentes dans les

localités jurassiennes. Sur la base de l'étude de

son association de brachiopodes, la

Formation de Salima est par conséquent attribuée au Valanginien

indifférencié.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 7, p. 163-179

En ligne depuis le 24 mars 2021

|

|

Premier enregistrement des modifications paléo-océanograhiques et paléo-climatologiques au Campanien supérieur, Plate-Forme Arabe, secteur de Mazidag-Mardin area, Turquie du sud-est

İsmail Ömer YILMAZ, Izzet HOŞGÖR, Sevinç ÖZKAN-ALTINER, Michael WAGREICH & Jiří KVAČEK

| HTML  | PDF

| PDF  [1.897 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2106 [1.897 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2106

|

|

Résumé : La

sédimentologie, la géochimie et la paléontologie des dépôts pélagiques

d'âge Campanien supérieur à Maastrichtien de la Formation de Bozova

illustrent pour la première fois les changements paléo-océanographiques dans

le secteur de Mazıdağı-Mardin, Turquie du sud-est. La coupe stratigraphique

composite, épaisse de 119,25 m, est constituée d'alternances de marnes,

calcaires marneux, argiles et argiles noires ("black shales") ; aucun mélange

grossier silicoclastique ou intercalation de turbidite n'a été

observé dans la coupe. Les données biostratigraphiques indiquent la présence

de la Zone à Radotruncana calcarata

et des zones de nannofossiles UC15de/UC16. Les analyses géochimiques

d'isotopes stables et d'éléments-traces ont été effectuées sur la coupe

étudiée. Les courbes isotopiques résultantes montrent des variations similaires

aux courbes de référence des bassins européens et chinois pour la même

période. L'excursion principale négative en isotopes du carbone reconnue dans

l'intervalle supérieur peut être corrélée avec l'Événement du Campanien

supérieur. Les éléments-traces montrent de manière générale deux tendances

haussières relatives de la productivité dans la partie inférieure et la

partie moyenne de la succession lithologique. La partie inférieure de la coupe

montre des conditions relativement plus dysoxiques/anoxiques et coïncide avec

les niveaux habituels de "black shales". Résumé : La

sédimentologie, la géochimie et la paléontologie des dépôts pélagiques

d'âge Campanien supérieur à Maastrichtien de la Formation de Bozova

illustrent pour la première fois les changements paléo-océanographiques dans

le secteur de Mazıdağı-Mardin, Turquie du sud-est. La coupe stratigraphique

composite, épaisse de 119,25 m, est constituée d'alternances de marnes,

calcaires marneux, argiles et argiles noires ("black shales") ; aucun mélange

grossier silicoclastique ou intercalation de turbidite n'a été

observé dans la coupe. Les données biostratigraphiques indiquent la présence

de la Zone à Radotruncana calcarata

et des zones de nannofossiles UC15de/UC16. Les analyses géochimiques

d'isotopes stables et d'éléments-traces ont été effectuées sur la coupe

étudiée. Les courbes isotopiques résultantes montrent des variations similaires

aux courbes de référence des bassins européens et chinois pour la même

période. L'excursion principale négative en isotopes du carbone reconnue dans

l'intervalle supérieur peut être corrélée avec l'Événement du Campanien

supérieur. Les éléments-traces montrent de manière générale deux tendances

haussières relatives de la productivité dans la partie inférieure et la

partie moyenne de la succession lithologique. La partie inférieure de la coupe

montre des conditions relativement plus dysoxiques/anoxiques et coïncide avec

les niveaux habituels de "black shales".

La présence conjointe de foraminifères planctoniques et

de nannofossiles calcaires diversifiés dans l'intervalle étudié indique un

environnement marin océanique téthysien de basse latitude et d'eaux chaudes.

De plus, les fossiles de plantes provenant de la masse continentale voisine

indiquent un climat tropical humide similaire à celui de l'actuelle Australie

nord-orientale. Par conséquent, des conditions atmosphériques tropicales

humides et d'eaux chaudes se sont développées dans la zone d'étude

provoquant une hausse de la productivité, des précipitations et le transport

de débris végétaux jusqu'aux environnements marins du grand large.Des

traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première

fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea

lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna

sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites

cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea

lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites

isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.

En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent

l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur

le haut-fond de Souk el Khemis.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 6, p. 137-162

En ligne depuis le 24 mars 2021

|

|

Bioérosion des coquilles d'Ostrea lamellosa du Messinien du bassin de la Tafna (NO Algérie)

Mohammed N. NAIMI, Olev VINN & Amine CHERIF

| HTML  | PDF

| PDF  [1.139 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2105 [1.139 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2105

|

|

Résumé : Des

traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première

fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea

lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna

sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites

cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea

lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites

isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.

En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent

l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur

le haut-fond de Souk el Khemis. Résumé : Des

traces fossiles bio-érosives (perforations) sont décrites pour la première

fois en Algérie. Trois ichnotaxons observés dans des coquilles d'Ostrea

lamellosa du Messinien inférieur (Miocène terminal) du bassin de la Tafna

sont décrits. Ces derniers sont attribués à Entobia cf. geometrica, Gastrochaenolites

cf. torpedo et Trypanites isp.. Les coquilles d'Ostrea

lamellosa sont encroûtées par des balanidés eux-mêmes perforés par Trypanites

isp.. L'ichnoassemblage étudié est attribué à l'ichnofaciès à Trypanites.

En outre, la bio-érosion et l'encroûtement décrits ici permettent

l'identification des différentes phases de la transgression messinienne sur

le haut-fond de Souk el Khemis.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 5, p. 127-135

En ligne depuis le 28 février 2021

|

|

Les bélemnites néocomiennes méditerranéennes,

5e partie : Distribution temporelle et zonation du Valanginien (avec quelques

remarques sur la lithologie)

Nico M.M. JANSSEN

| HTML  | PDF

| PDF  [5.238 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2104 [5.238 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2104

|

|

Résumé : Une zonation établie sur la distribution temporelle

des bélemnites est

présentée pour le Valanginien et ses limites. Elle est calibrée sur des

coupes du bassin pré-vocontien (sud-est de la France) datées par ammonites et

corrélées banc par banc. Trois coupes inédites sont présentées ici. Ce sont

au total sept zones et six sous-zones qui

sont proposées ici. De plus, les différences concernant la répartition

spatiale des bélemnites sont analysées au sein du domaine vocontien ainsi que

dans d'autres régions (Bulgarie, Crimée, Espagne, France, Hongrie, Maroc,

Roumanie, Slovaquie, Suisse, Tchèquie). Enfin, deux addenda présentent des remarques concernant

certaines particularités lithologiques. Résumé : Une zonation établie sur la distribution temporelle

des bélemnites est

présentée pour le Valanginien et ses limites. Elle est calibrée sur des

coupes du bassin pré-vocontien (sud-est de la France) datées par ammonites et

corrélées banc par banc. Trois coupes inédites sont présentées ici. Ce sont

au total sept zones et six sous-zones qui

sont proposées ici. De plus, les différences concernant la répartition

spatiale des bélemnites sont analysées au sein du domaine vocontien ainsi que

dans d'autres régions (Bulgarie, Crimée, Espagne, France, Hongrie, Maroc,

Roumanie, Slovaquie, Suisse, Tchèquie). Enfin, deux addenda présentent des remarques concernant

certaines particularités lithologiques.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 4, p. 67-126

En ligne depuis le 28 février 2021

|

|

Révision d'Ostrea (Gigantostrea) gigantica Solander var. oligoplana Sacco et d'Ostrea (Ostrea) isseli Rovereto (Oligocène, Bassin tertiaire du Piémont, NO Italie)

Maria Cristina BONCI, Davide DAGNINO, Andrea MANDARINO, Aaron MAZZINI & Michele PIAZZA

| HTML  | PDF

| PDF  [1.573 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2103 [1.573 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2103

|

|

Résumé : L'objectif

du présent travail est la révision et la nouvelle illustration d' Ostrea(Gigantostrea) gigantica Solander

var. oligoplana Sacco, 1897,

d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. Rovereto,

1897, et d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. var. elongata

Rovereto, 1897. Ces taxons proviennent des couches oligocènes de la Formation de Molare

(bassin tertiaire du Piémont, Piémont méridional - Ligurie centrale, Italie du

nord-ouest). Les

syntypes d'O. (G.)

gigantica var. oligoplana figurent

dans la collection Bellardi et Sacco du Musée Régional de Sciences

Naturelles de Turin ; les syntypes d'O.

(O.)

isseli et d'O. (O.)

isseli var. elongata font partie de la collection BTP (Département de Sciences

de la Terre, de l'Environnement et de la Vie - DISTAV - Université de Gènes).

La variété oligoplana est ici élevée

au rang d'espèce et attribuée au genre Pycnodonte

Fischer von Waldheim, 1835. O. (O.)

isseli et O. (O.)

isseli var. elongata sont ici

considérées des synonymes juniors du taxon de Sacco. Rovereto

a comparé sa nouvelle espèce à Ostrea

subgigantea Raulin & Delbos,

1855, un taxon peu connu qui

est figuré ici pour la première fois et considéré comme représentant

une espèce distincte de P. oligoplana

(Sacco, 1897). Résumé : L'objectif

du présent travail est la révision et la nouvelle illustration d' Ostrea(Gigantostrea) gigantica Solander

var. oligoplana Sacco, 1897,

d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. Rovereto,

1897, et d'Ostrea (Ostrea) isseli n. denom. var. elongata

Rovereto, 1897. Ces taxons proviennent des couches oligocènes de la Formation de Molare

(bassin tertiaire du Piémont, Piémont méridional - Ligurie centrale, Italie du

nord-ouest). Les

syntypes d'O. (G.)

gigantica var. oligoplana figurent

dans la collection Bellardi et Sacco du Musée Régional de Sciences

Naturelles de Turin ; les syntypes d'O.

(O.)

isseli et d'O. (O.)

isseli var. elongata font partie de la collection BTP (Département de Sciences

de la Terre, de l'Environnement et de la Vie - DISTAV - Université de Gènes).

La variété oligoplana est ici élevée

au rang d'espèce et attribuée au genre Pycnodonte

Fischer von Waldheim, 1835. O. (O.)

isseli et O. (O.)

isseli var. elongata sont ici

considérées des synonymes juniors du taxon de Sacco. Rovereto

a comparé sa nouvelle espèce à Ostrea

subgigantea Raulin & Delbos,

1855, un taxon peu connu qui

est figuré ici pour la première fois et considéré comme représentant

une espèce distincte de P. oligoplana

(Sacco, 1897).

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 3, p. 55-66

En ligne depuis le 24 février 2021

|

|

Révision systématique et évolution de la famille tithonienne des Chitinoidellidae Trejo, 1975

Mohamed BENZAGGAGH

| HTML  | PDF

| PDF  [1.884 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2102 [1.884 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2102

|

|

Résumé : Plusieurs nouveaux genres et espèces de la famille des Chitinoidellidae Trejo,

1975, ont été créés

par Pop (1997, 1998a, 1998b). Certains de ces taxons sont justifiés, mais d'autres sont mal définis et nécessitent une révision. Je discute ici la

non-validité de certains taxons et je propose une nouvelle classification systématique et un cadre évolutif pour la famille des Chitinoidellidae, avec deux sous-familles :

1) Dobeninae, qui regroupe des chitinoïdelles de petite taille, avec les genres Borziella Pop,

1997, Carpathella Pop, 1998a, Daciella Pop,

1998a (amendé), Dobenilla n. gen. et Popiella Reháková,

2002, et

2) Bonetinae, qui regroupe des chitinoïdelles de plus grande taille, avec les genres Bermudeziella n. gen., Bonetilla n. gen. et Furrazolaia n. gen.. Ces deux sous-familles sont séparées dans le temps. Les espèces de petite taille de la sous-famille des Dobeninae caractérisent la Sous-Zone à Dobeni (Zone à Ponti des ammonites) et disparaissent immédiatement avant l'apparition des spécimens de plus grande taille de la sous-famille des Bonetinae qui, quant à eux, caractérisent la Sous-Zone à Boneti (Zone à Microcanthum p.p. des ammonites). Résumé : Plusieurs nouveaux genres et espèces de la famille des Chitinoidellidae Trejo,

1975, ont été créés

par Pop (1997, 1998a, 1998b). Certains de ces taxons sont justifiés, mais d'autres sont mal définis et nécessitent une révision. Je discute ici la

non-validité de certains taxons et je propose une nouvelle classification systématique et un cadre évolutif pour la famille des Chitinoidellidae, avec deux sous-familles :

1) Dobeninae, qui regroupe des chitinoïdelles de petite taille, avec les genres Borziella Pop,

1997, Carpathella Pop, 1998a, Daciella Pop,

1998a (amendé), Dobenilla n. gen. et Popiella Reháková,

2002, et

2) Bonetinae, qui regroupe des chitinoïdelles de plus grande taille, avec les genres Bermudeziella n. gen., Bonetilla n. gen. et Furrazolaia n. gen.. Ces deux sous-familles sont séparées dans le temps. Les espèces de petite taille de la sous-famille des Dobeninae caractérisent la Sous-Zone à Dobeni (Zone à Ponti des ammonites) et disparaissent immédiatement avant l'apparition des spécimens de plus grande taille de la sous-famille des Bonetinae qui, quant à eux, caractérisent la Sous-Zone à Boneti (Zone à Microcanthum p.p. des ammonites).

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 2, p. 27-53

En ligne depuis le 15 février 2021

|

|

Notice nomenclaturale, p. 54

|

|

Apianella nom. nov. (Dasycladales, Triploporellaceae) : Nouveau nom pour le genre algaire Apinella Granier et al., 1986, préoccupé

Bruno GRANIER & François MICHAUD

| PDF  [123 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.21NN1 [123 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.21NN1

|

|

Carnets Geol., vol. 21, Notice nomenclaturale 1, p. 26

En ligne depuis le 21 janvier 2021

|

|

Bacinella, un type particulier de structure calcimicrobienne mésozoïque

Bruno R.C. GRANIER

| HTML  | PDF

| PDF  [3.800 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2101 [3.800 KB]

| DOI: 10.2110/carnets.2021.2101

|

|

Résumé : La controverse entourant Bacinella

irregularis Radoičić, 1959,

et Lithocodium aggregatum Elliott, 1956, a fait s'opposer

sédimentologues et paléontologues. Les arguments pour les exclure des Codiaceae sont passés en revue.

Ces mêmes arguments peuvent également être avancés pour réfuter leur attribution à la plupart des autres

groupes d'organismes. La seule hypothèse qui résiste alors à tous ces éléments de réfutation est celle d'une

association impliquant des communautés microbiennes. En conséquence, ces structures sont ici traitées comme des structures biosédimentaires, à savoir des structures

bacinellae, et non comme des taxons. L'une des caractéristiques propres aux organismes

responsables de ces structures bacinellae est leur forte capacité de corrosion, comme en témoignent des exemples de fossiles partiellement ou totalement cannibalisés. Cette cannibalisation représente un état de corrosion au-delà de l'altération de surface et des perforations. Outre leur capacité à corroder

les substrats calcaires, ces organismes microbiens sont capables de former des nodules ou des oncoïdes,

voire même des biostromes qui, selon leur stade de développement, peuvent constituer des substrats

mous, fermes, voire durs. Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, les communautés microbiennes contribuant

à ces structures bacinellae n'ont jamais construit de bioherme. Pour compléter ce tour

d'horizon synthétique, un modèle de construction rassemblant de manière

cohérente la plupart des variantes architecturales est présenté. Quant au foraminifère endolithique

Troglotella incrustans, fréquemment associé aux structures bacinellae, ce n'est ni

un organisme encroûtant, ni un perforant. Enfin, contrairement à certaines hypothèses erronées, aucun épisode majeur à

bacinellae n'a jamais été observé à la suite d'un Événement Anoxique Océanique significatif. Résumé : La controverse entourant Bacinella

irregularis Radoičić, 1959,

et Lithocodium aggregatum Elliott, 1956, a fait s'opposer

sédimentologues et paléontologues. Les arguments pour les exclure des Codiaceae sont passés en revue.

Ces mêmes arguments peuvent également être avancés pour réfuter leur attribution à la plupart des autres

groupes d'organismes. La seule hypothèse qui résiste alors à tous ces éléments de réfutation est celle d'une

association impliquant des communautés microbiennes. En conséquence, ces structures sont ici traitées comme des structures biosédimentaires, à savoir des structures

bacinellae, et non comme des taxons. L'une des caractéristiques propres aux organismes

responsables de ces structures bacinellae est leur forte capacité de corrosion, comme en témoignent des exemples de fossiles partiellement ou totalement cannibalisés. Cette cannibalisation représente un état de corrosion au-delà de l'altération de surface et des perforations. Outre leur capacité à corroder

les substrats calcaires, ces organismes microbiens sont capables de former des nodules ou des oncoïdes,

voire même des biostromes qui, selon leur stade de développement, peuvent constituer des substrats

mous, fermes, voire durs. Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, les communautés microbiennes contribuant

à ces structures bacinellae n'ont jamais construit de bioherme. Pour compléter ce tour

d'horizon synthétique, un modèle de construction rassemblant de manière

cohérente la plupart des variantes architecturales est présenté. Quant au foraminifère endolithique

Troglotella incrustans, fréquemment associé aux structures bacinellae, ce n'est ni

un organisme encroûtant, ni un perforant. Enfin, contrairement à certaines hypothèses erronées, aucun épisode majeur à

bacinellae n'a jamais été observé à la suite d'un Événement Anoxique Océanique significatif.

|

|

Carnets Geol., vol. 21, nº 1, p. 1-25

En ligne depuis le 21 janvier 2021

|

|

|

|