|

|

|

|

|

2020 (vol. 20)

|

|

La biosignature de la sparite permet de distinguer un ciment gravitationnel des endostromatolithes

Bruno R.C. GRANIER

| HTML  | PDF

| PDF  [2.953 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2020 [2.953 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2020

|

|

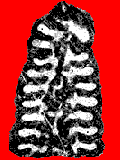

Résumé : Après à un bref rappel de quelques principes

fondamentaux de la sédimentologie (pétrographie sédimentaire) des carbonates

qui met en évidence l'importance de la matière organique, quelques

exemples de biocristaux dans les grains calcaires, tels que les bioclastes ou

les ooïdes, sont présentés dans un chapitre d'introduction à une discussion

portant sur la distinction entre ciments gravitationnels et endostromatolithes.

Les ciments gravitationnels, qu'ils soient marins (fibreux) ou continentaux (en "dents de chien"), sont constitués de cristaux sparitiques

hyalins (c'est-à-dire translucides) tandis que les endostromatolithes sont

constitués de cristaux sparitiques colorés et /ou de micrite. Les

ciments gravitationnels se forment dans la zone vadose alors que les

endostromatolithes poussent probablement dans de petites cavités de la roche

dans la zone phréatique marine. En tant que tels, ces derniers peuvent pousser de manière

centripète dans toutes les directions (et pas seulement vers le bas). Résumé : Après à un bref rappel de quelques principes

fondamentaux de la sédimentologie (pétrographie sédimentaire) des carbonates

qui met en évidence l'importance de la matière organique, quelques

exemples de biocristaux dans les grains calcaires, tels que les bioclastes ou

les ooïdes, sont présentés dans un chapitre d'introduction à une discussion

portant sur la distinction entre ciments gravitationnels et endostromatolithes.

Les ciments gravitationnels, qu'ils soient marins (fibreux) ou continentaux (en "dents de chien"), sont constitués de cristaux sparitiques

hyalins (c'est-à-dire translucides) tandis que les endostromatolithes sont

constitués de cristaux sparitiques colorés et /ou de micrite. Les

ciments gravitationnels se forment dans la zone vadose alors que les

endostromatolithes poussent probablement dans de petites cavités de la roche

dans la zone phréatique marine. En tant que tels, ces derniers peuvent pousser de manière

centripète dans toutes les directions (et pas seulement vers le bas).

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 20, p. 407-419

En ligne depuis le 20 novembre 2020

|

|

Adelocoenia (Stylinidae), genre scléractiniaire mésozoïque, et ses espèces jurassiques

Bernard LATHUILIÈRE, Rosemarie C. BARON-SZABO, Sylvain CHARBONNIER & Jean-Michel PACAUD

| HTML  | PDF

| PDF  [4.677 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2019 [4.677 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2019

|

|

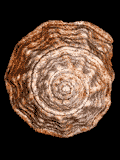

Résumé : Le genre Adelocoenia Orbigny,

1849, est révisé et un néotype est désigné pour son espèce type Astrea

castellum Michelin, 1844. Pour diverses raisons qui tiennent à

l'histoire taxinomique des coraux scléractiniaires, il est devenu difficile

d'identifier de manière fiable des coraux mésozoïques combinant les caractéristiques

d'une structure coloniale plocoïde et une absence de columelle. C'est

pourquoi de tels genres ont besoin d'être révisés, et parmi eux, Adelocoenia.

En complément à la révision de l'espèce type, les espèces jurassiques

regroupées au sein d'Adelocoenia sont

révisées en utilisant le matériel type lorsque cela était possible. De

nombreuses nouvelles synonymies sont proposées, fondées principalement sur des

caractères tels que la symétrie et les dimensions squelettiques. Une autre

conséquence est que la plupart des espèces précédemment groupées au sein de

Pseudocoenia Orbigny sont transférées

vers Adelocoenia. En outre, nous présentons

une vue clarifiée des distributions paléogéographiques et stratigraphiques du

genre Adelocoenia, selon laquelle ce

genre a fait sa première apparition au cours du Jurassique inférieur, représenté

par un seul spécimen connu du Sinémurien de France. Par la suite, ce genre a

connu une augmentation significative de sa répartition et de sa diversité au

cours du Dogger. L'apogée de son succès a suivi au Jurassique supérieur au

cours duquel Adelocoenia a montré ses

plus grandes disparité morphologique et diversité taxinomique, ainsi que son

aire de répartition la plus vaste. Le genre a survécu dans l'enregistrement

fossile du Crétacé. Tout au long de son histoire, Adelocoenia

a principalement vécu dans des environnements de plates-formes internes de

basses latitudes. Résumé : Le genre Adelocoenia Orbigny,

1849, est révisé et un néotype est désigné pour son espèce type Astrea

castellum Michelin, 1844. Pour diverses raisons qui tiennent à

l'histoire taxinomique des coraux scléractiniaires, il est devenu difficile

d'identifier de manière fiable des coraux mésozoïques combinant les caractéristiques

d'une structure coloniale plocoïde et une absence de columelle. C'est

pourquoi de tels genres ont besoin d'être révisés, et parmi eux, Adelocoenia.

En complément à la révision de l'espèce type, les espèces jurassiques

regroupées au sein d'Adelocoenia sont

révisées en utilisant le matériel type lorsque cela était possible. De

nombreuses nouvelles synonymies sont proposées, fondées principalement sur des

caractères tels que la symétrie et les dimensions squelettiques. Une autre

conséquence est que la plupart des espèces précédemment groupées au sein de

Pseudocoenia Orbigny sont transférées

vers Adelocoenia. En outre, nous présentons

une vue clarifiée des distributions paléogéographiques et stratigraphiques du

genre Adelocoenia, selon laquelle ce

genre a fait sa première apparition au cours du Jurassique inférieur, représenté

par un seul spécimen connu du Sinémurien de France. Par la suite, ce genre a

connu une augmentation significative de sa répartition et de sa diversité au

cours du Dogger. L'apogée de son succès a suivi au Jurassique supérieur au

cours duquel Adelocoenia a montré ses

plus grandes disparité morphologique et diversité taxinomique, ainsi que son

aire de répartition la plus vaste. Le genre a survécu dans l'enregistrement

fossile du Crétacé. Tout au long de son histoire, Adelocoenia

a principalement vécu dans des environnements de plates-formes internes de

basses latitudes.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 19, p. 367-406

En ligne depuis le 11 novembre 2020

|

|

Les rudistes (Bivalvia) silicifiés et exceptionnellement bien conservés du Maastrichtien inférieur de Porto Rico

Simon F. MITCHELL

| HTML  | PDF

| PDF  [5.339 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2018 [5.339 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2018

|

|

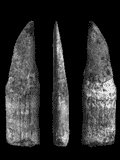

Résumé : Des rudistes hippuritidés exceptionnellement bien

conservés (silicifiés) sont observés dans la Formation d'El Rayo (Maastrichtien

inférieur) du sud-ouest de Porto Rico. Trois espèces appartenant à trois genres différents sont

représentées : Caribbea

muellerreidi (Vermunt), Laluzia

peruviana (Gerth) et Parastroma

guitarti (Palmer). La dissolution par de l'acide des

matrices calcaires a fourni

une collection de nombreuses valves senestres et dextres en trois dimensions,

dont de nombreuses présentant les menus détails du système de

pores. Les caractéristiques morphologiques de chaque espèce sont décrites, et

nombre de ces traits sont illustrés pour la première fois. Ce nouveau matériel,

associé aux descriptions présentes dans d'autres études, montre que six genres

d'hippuritidés endémiques ont évolué en deux radiations distinctes dans le

Nouveau Monde : une radiation plus ancienne avec des formes qui comportent des canaux

palléaux dans la valve senestre (Barrettia, Whitfieldiella

et Parastroma) et

une radiation plus récente de formes dépourvues de canaux palléaux dans cette

même valve senestre (Laluzia, Caribbea and Praebarrettia). La délicate conservation

montre également que, chez ces hippuritidés endémiques du Nouveau Monde, les

alvéoles pour les dents consistaient en des fentes dans lesquelles les côtes des

dents s'ajustaient ; cela contraste avec les hippuritidés de l'Ancien Monde qui

présentent de véritables alvéoles constituées par les replis des tabulae

pour les dents. La morphologie unique de ces alvéoles dentaires est utilisée

ici pour définir une sous-famille monophylétique pour laquelle le nom de

Barrettiinae Chubb

est disponible. Résumé : Des rudistes hippuritidés exceptionnellement bien

conservés (silicifiés) sont observés dans la Formation d'El Rayo (Maastrichtien

inférieur) du sud-ouest de Porto Rico. Trois espèces appartenant à trois genres différents sont

représentées : Caribbea

muellerreidi (Vermunt), Laluzia

peruviana (Gerth) et Parastroma

guitarti (Palmer). La dissolution par de l'acide des

matrices calcaires a fourni

une collection de nombreuses valves senestres et dextres en trois dimensions,

dont de nombreuses présentant les menus détails du système de

pores. Les caractéristiques morphologiques de chaque espèce sont décrites, et

nombre de ces traits sont illustrés pour la première fois. Ce nouveau matériel,

associé aux descriptions présentes dans d'autres études, montre que six genres

d'hippuritidés endémiques ont évolué en deux radiations distinctes dans le

Nouveau Monde : une radiation plus ancienne avec des formes qui comportent des canaux

palléaux dans la valve senestre (Barrettia, Whitfieldiella

et Parastroma) et

une radiation plus récente de formes dépourvues de canaux palléaux dans cette

même valve senestre (Laluzia, Caribbea and Praebarrettia). La délicate conservation

montre également que, chez ces hippuritidés endémiques du Nouveau Monde, les

alvéoles pour les dents consistaient en des fentes dans lesquelles les côtes des

dents s'ajustaient ; cela contraste avec les hippuritidés de l'Ancien Monde qui

présentent de véritables alvéoles constituées par les replis des tabulae

pour les dents. La morphologie unique de ces alvéoles dentaires est utilisée

ici pour définir une sous-famille monophylétique pour laquelle le nom de

Barrettiinae Chubb

est disponible.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 18, p. 333-366

En ligne depuis le 11 novembre 2020

|

|

Ostracodes du Lago-Mare messinien en Tunisie

Rim TEMANI, Francesco SCIUTO & Hayet K. AMMAR

| HTML  | PDF

| PDF  [1.121 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2017 [1.121 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2017

|

|

Résumé : Des

analyses micropaléontologiques ont été réalisées sur deux coupes stratigraphiques échantillonnées

dans des dépôts du Messinien supérieur affleurant en Tunisie orientale. Elles nous

ont permis d'identifier certains niveaux sédimentaires présentant de fortes concentrations

en ostracodes d'eaux douce ou saumâtre, qui peuvent être rapportés à la faune de faciès Lago-Mare.

Certaines de ces espèces peuvent être considérées comme paratéthysiennes ou

plutôt comme des espèces ayant migré en Mer Méditerranéenne depuis les régions

paratéthysiennes,

alors que d'autres présentent une affinité paratéthysienne. La faune de faciès Lago-Mare est peu connue

dans les régions sud-méditerranéennes et cet article

fournit de nouvelles données sur sa répartition géographique. Résumé : Des

analyses micropaléontologiques ont été réalisées sur deux coupes stratigraphiques échantillonnées

dans des dépôts du Messinien supérieur affleurant en Tunisie orientale. Elles nous

ont permis d'identifier certains niveaux sédimentaires présentant de fortes concentrations

en ostracodes d'eaux douce ou saumâtre, qui peuvent être rapportés à la faune de faciès Lago-Mare.

Certaines de ces espèces peuvent être considérées comme paratéthysiennes ou

plutôt comme des espèces ayant migré en Mer Méditerranéenne depuis les régions

paratéthysiennes,

alors que d'autres présentent une affinité paratéthysienne. La faune de faciès Lago-Mare est peu connue

dans les régions sud-méditerranéennes et cet article

fournit de nouvelles données sur sa répartition géographique.

Des deux sections étudiées, la première, la coupe de Wadi El Kebir, située dans

la partie sud-est de la péninsule du Cap Bon, comporte des niveaux dominés

par Cyprideis agrigentina et Cyprideis

ex gr. C. torosa, tandis que la seconde, la coupe de Salakta, située dans

la région du Sahel, comporte un niveau doté d'une très riche faune d'ostracodes de faciès Lago-Mare,

essentiellement constituée des espèces Amnicythere

propinqua, Mediocytherideis punctata

et Ilyocypris gibba.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 17, p. 315-331

En ligne depuis le 14 octobre 2020

|

|

Première découverte attestée de la tortue d'eau douce Mauremys

dans le Pliocène supérieur d'Italie, avec un nouveau signalement de Thatchtelithichnus holmani, un ichnotaxon rarement mentionné

Alberto COLLARETA, Simone CASATI, Marco A.L. ZUFFI & Andrea DI CENCIO

| HTML  | PDF

| PDF  [1.078 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2016 [1.078 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2016

|

|

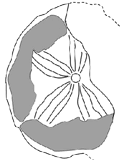

Résumé : De nos jours, les espèces du genre de tortues d'eau douce Mauremys (Testudinoidea : Geoemydidae)

vivent principalement en Asie orientale, mais trois d'entre elles habitent

l'écozone paléarctique occidentale. En Italie, les découvertes d'individus vivants de Mauremys

sont interprétées comme des signalements d'espèces étrangères ; cependant,

un nombre croissant de fossiles montre que ce genre était présent en Italie dès le Pléistocène

supérieur. Nous signalons un nouveau spécimen fossile de

Mauremys provenant de dépôts marginaux marins du Pliocène supérieur (Plaisancien) de Toscane (Italie

centrale). Cette découverte, comprenant un plastron partiel et une neurale

désarticulée, représente le second signalement confirmé de Mauremys

dans le Pliocène italien et le premier dans le Plaisancien d'Italie. Ainsi,

ce spécimen représente un fossile significatif puisque, avec l'holotype zancléen de Mauremys portisi,

il comble la lacune entre les segments miocène et pléistocène dans la

distribution chronostratigraphique des fossiles italiens de Mauremys. En outre, deux

cicatrices insolites observées sur la surface externe du plastron étudié sont

attribuées ici à l'ichno-espèce Thatchtelithichnus holmani. Il s'agit d'un des rares signalements de

cette ichno-espèce à l'échelle planétaire et aussi de son occurrence stratigraphique la plus jeune.

Les hypothèses concernant l'origine des traces de type Thatchtelithichnus

sont reconsidérées à la lumière de notre découverte et leur

interprétation en tant que traces cicatricielles d'attachement d'ectoparasites aquatiques (probablement des

tiques, des sangsues ou des douves) est réaffirmée comme probable dans le cas de traces

situées sur la face externe des plaques plastrales des tortues. Résumé : De nos jours, les espèces du genre de tortues d'eau douce Mauremys (Testudinoidea : Geoemydidae)

vivent principalement en Asie orientale, mais trois d'entre elles habitent

l'écozone paléarctique occidentale. En Italie, les découvertes d'individus vivants de Mauremys

sont interprétées comme des signalements d'espèces étrangères ; cependant,

un nombre croissant de fossiles montre que ce genre était présent en Italie dès le Pléistocène

supérieur. Nous signalons un nouveau spécimen fossile de

Mauremys provenant de dépôts marginaux marins du Pliocène supérieur (Plaisancien) de Toscane (Italie

centrale). Cette découverte, comprenant un plastron partiel et une neurale

désarticulée, représente le second signalement confirmé de Mauremys

dans le Pliocène italien et le premier dans le Plaisancien d'Italie. Ainsi,

ce spécimen représente un fossile significatif puisque, avec l'holotype zancléen de Mauremys portisi,

il comble la lacune entre les segments miocène et pléistocène dans la

distribution chronostratigraphique des fossiles italiens de Mauremys. En outre, deux

cicatrices insolites observées sur la surface externe du plastron étudié sont

attribuées ici à l'ichno-espèce Thatchtelithichnus holmani. Il s'agit d'un des rares signalements de

cette ichno-espèce à l'échelle planétaire et aussi de son occurrence stratigraphique la plus jeune.

Les hypothèses concernant l'origine des traces de type Thatchtelithichnus

sont reconsidérées à la lumière de notre découverte et leur

interprétation en tant que traces cicatricielles d'attachement d'ectoparasites aquatiques (probablement des

tiques, des sangsues ou des douves) est réaffirmée comme probable dans le cas de traces

situées sur la face externe des plaques plastrales des tortues.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 16, p. 301-313

En ligne depuis le 14 octobre 2020

|

|

Données complémentaires sur les lys de mer post-paléozoïques

(crinoïdes ; Crinoidea, Echinodermata) des Carpathes externes de la République tchèque et de Pologne

Mariusz A. SALAMON, Miroslav BUBÍK, Bruno FERRÉ, Andrzej SZYDŁO, Piotr NESCIERUK, Bartosz J. PŁACHNO, Tomasz BRACHANIEC & Karolina PASZCZA

| HTML  | PDF

| PDF  [1.067 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2015 [1.067 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2015

|

|

Résumé : Les dépôts jurassiques

(Tithonien) et crétacés inférieurs

(Berriasien/Valanginien-Hauterivien) des formations de Vendryně et des

Calcaires de Cieszyn de la République tchèque et de Pologne sont localement

riches en restes crinoïdiques, représentés par des thèques entières, éléments

isolés de thèque, pièces brachiales, columnales et pluri-columnales, de

cirres et de crampons. Ils sont rapportés respectivement aux isocrinides (Isocrinida :

Isocrinus cf. amblyscalaris,

Isocrinida indet.), cyrtocrinides (Cyrtocrinida : Eugeniacrinites sp.,

Phyllocrinus sp., Gammarocrinites sp.,

Hemicrinus tithonicus, Plicatocrinus

hexagonus, Cyrtocrinida indet.), millericrinides (Millericrinida :

Millericrinida indet.) et aux thiolliericrinides (Comatulida, Thiolliericrinidae :

Thiolliericrinidae gen. et sp. indet.). Ces crinoïdes du Crétacé supérieur (Maastrichtien)

et du Paléogène (Paléocène-Oligocène) sont représentés par des restes

isolés appartenant aux : Isocrinida indet., Cyrtocrinida indet.,

bourgueticrinides (Comatulida, Bourgueticrinina : Bourgueticrinina fam. et

gen. indet.) et aux rovéacrinides (Roveacrinida, Roveacrinidae gen. et sp.

indet.). Les rovéacrinides ont été récupérés uniquement dans les échantillons

du Maastrichtien. Malgré les conclusions présentées préalablement que les

isocrinides des Carpathes du Flysch externe dominaient aux alentours de la

limite Jurassique-Crétacé en raison de l'environnement sédimentaire

beaucoup moins profond de ces dépôts, nous pouvons maintenant conclure

qu'ils furent communs et associés aux cyrtocrinides dans tous les types

d'environnement. Il est également utile de préciser que les cyrtocrinides et

les isocrinides sont présents dans les sediments paléogènes qui furent déposés

dans les environnements extrêmement peu profonds. De nombreuses données suggèrent

que les isocrinides crétacés (depuis le Crétacé moyen) ont migré dans les

zones d'eaux profondes en réponse à l'accroisssement du nombre de prédateurs

lors de la soi-disant révolution marine mésozoïque. Résumé : Les dépôts jurassiques

(Tithonien) et crétacés inférieurs

(Berriasien/Valanginien-Hauterivien) des formations de Vendryně et des

Calcaires de Cieszyn de la République tchèque et de Pologne sont localement

riches en restes crinoïdiques, représentés par des thèques entières, éléments

isolés de thèque, pièces brachiales, columnales et pluri-columnales, de

cirres et de crampons. Ils sont rapportés respectivement aux isocrinides (Isocrinida :

Isocrinus cf. amblyscalaris,

Isocrinida indet.), cyrtocrinides (Cyrtocrinida : Eugeniacrinites sp.,

Phyllocrinus sp., Gammarocrinites sp.,

Hemicrinus tithonicus, Plicatocrinus

hexagonus, Cyrtocrinida indet.), millericrinides (Millericrinida :

Millericrinida indet.) et aux thiolliericrinides (Comatulida, Thiolliericrinidae :

Thiolliericrinidae gen. et sp. indet.). Ces crinoïdes du Crétacé supérieur (Maastrichtien)

et du Paléogène (Paléocène-Oligocène) sont représentés par des restes

isolés appartenant aux : Isocrinida indet., Cyrtocrinida indet.,

bourgueticrinides (Comatulida, Bourgueticrinina : Bourgueticrinina fam. et

gen. indet.) et aux rovéacrinides (Roveacrinida, Roveacrinidae gen. et sp.

indet.). Les rovéacrinides ont été récupérés uniquement dans les échantillons

du Maastrichtien. Malgré les conclusions présentées préalablement que les

isocrinides des Carpathes du Flysch externe dominaient aux alentours de la

limite Jurassique-Crétacé en raison de l'environnement sédimentaire

beaucoup moins profond de ces dépôts, nous pouvons maintenant conclure

qu'ils furent communs et associés aux cyrtocrinides dans tous les types

d'environnement. Il est également utile de préciser que les cyrtocrinides et

les isocrinides sont présents dans les sediments paléogènes qui furent déposés

dans les environnements extrêmement peu profonds. De nombreuses données suggèrent

que les isocrinides crétacés (depuis le Crétacé moyen) ont migré dans les

zones d'eaux profondes en réponse à l'accroisssement du nombre de prédateurs

lors de la soi-disant révolution marine mésozoïque.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 15, p. 283-299

En ligne depuis le 14 octobre 2020

|

|

Sélection du lectotype d'Orbitolinopsis flandrini Moullade, 1960 (Foraminifère) : La pièce manquante d'un puzzle taxinomique

Felix SCHLAGINTWEIT, Ioan I. BUCUR & François LE COZE

| HTML  | PDF

| PDF  [1.370 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2014 [1.370 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2014

|

|

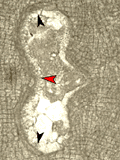

Résumé : Orbitolinopsis flandrini

Moullade, 1960, a été décrit dans les calcaires urgoniens

(Crétacé inférieur) du sud-est de la France. La validité de ce taxon n'est pas en

question, la désignation d'un holotype n'étant obligatoire que pour les

taxons décrits après 1989 (CINZ, 4e édition, article 72.3).

Aujourd'hui, la

description originale de cette espèce est considérée comme fondée sur un mélange de taxons rapportés aux genres Orbitolinopsis

Henson, 1948, Cribellopsis Arnaud-Vanneau,

1980 (sections transversales à cupules/septules dans la partie centrale) et Drevennia

Arnaud-Vanneau, 1980 (sections axiales avec une colonne axiale

"semblable

à une columelle"). Toutefois cette description originale, courte et donc

insuffisante, soulignait la

présence d'une partie centrale du test semblable à une "columelle"

comme étant la caractéristique distinctive de l'espèce. De fait, la majorité

des sections (sub-) axiales montrant une colonne axiale (absente chez les Orbitolinopsis)

sont considérées comme appartenant au genre Drevennia

(Famille des Pfenderinidae). Par conséquent, la nouvelle combinaison Drevennia

flandrini (Moullade, 1960) est proposée et un lectotype est

sélectionné à partir des illustrations originales. Drevennia

ecougensis, l'espèce-type du genre, est mise en synonymie avec D. flandrini,

cette dernière

espèce ayant priorité sur D.

ecougensis (synonyme subjectif plus ancien). De nouvelles découvertes en

Serbie permettent d'élargir la répartition stratigraphique de D. flandrini du Berriasien supérieur à l'Aptien

inférieur. Les

premières apparitions de Drevennia, Dobrogelina

Neagu, 1979, Pfenderina Henson,

1948, et Moulladella Bucur

& Schlagintweit, 2018, au Berriasien supérieur apportent la preuve

d'une radiation adaptative des Pfenderinidae à cette époque, phénomène déjà

noté pour d'autres types de foraminifères benthiques principalement chez les grands

foraminifères complexes (e.g., Orbitolinidae). Résumé : Orbitolinopsis flandrini

Moullade, 1960, a été décrit dans les calcaires urgoniens

(Crétacé inférieur) du sud-est de la France. La validité de ce taxon n'est pas en

question, la désignation d'un holotype n'étant obligatoire que pour les

taxons décrits après 1989 (CINZ, 4e édition, article 72.3).

Aujourd'hui, la

description originale de cette espèce est considérée comme fondée sur un mélange de taxons rapportés aux genres Orbitolinopsis

Henson, 1948, Cribellopsis Arnaud-Vanneau,

1980 (sections transversales à cupules/septules dans la partie centrale) et Drevennia

Arnaud-Vanneau, 1980 (sections axiales avec une colonne axiale

"semblable

à une columelle"). Toutefois cette description originale, courte et donc

insuffisante, soulignait la

présence d'une partie centrale du test semblable à une "columelle"

comme étant la caractéristique distinctive de l'espèce. De fait, la majorité

des sections (sub-) axiales montrant une colonne axiale (absente chez les Orbitolinopsis)

sont considérées comme appartenant au genre Drevennia

(Famille des Pfenderinidae). Par conséquent, la nouvelle combinaison Drevennia

flandrini (Moullade, 1960) est proposée et un lectotype est

sélectionné à partir des illustrations originales. Drevennia

ecougensis, l'espèce-type du genre, est mise en synonymie avec D. flandrini,

cette dernière

espèce ayant priorité sur D.

ecougensis (synonyme subjectif plus ancien). De nouvelles découvertes en

Serbie permettent d'élargir la répartition stratigraphique de D. flandrini du Berriasien supérieur à l'Aptien

inférieur. Les

premières apparitions de Drevennia, Dobrogelina

Neagu, 1979, Pfenderina Henson,

1948, et Moulladella Bucur

& Schlagintweit, 2018, au Berriasien supérieur apportent la preuve

d'une radiation adaptative des Pfenderinidae à cette époque, phénomène déjà

noté pour d'autres types de foraminifères benthiques principalement chez les grands

foraminifères complexes (e.g., Orbitolinidae).

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 14, p. 273-282

En ligne depuis le 21 septembre 2020

|

|

Considérations stratigraphiques et taxonomiques sur la faune de rudistes du Crétacé supérieur d'Aksai Chin (Tibet occidental, Chine) appartenant à la Collection De Filippi

Jingeng SHA, Simone FABBI, Riccardo CESTARI & Lorenzo CONSORTI

| HTML  | PDF

| PDF  [3.300 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2013 [3.300 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2013

|

|

Résumé : La faune de rudistes récoltée dans la région

d'Aksai Chin dans l'ouest du Tibet par l'expédition De Filippi en 1914

est réexaminée et redécrite. Cette faune est composée de Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Gorjanovicia cf. endrissi,

? Sauvagesia sp., Sphaerulites sp., Durania sp. et Gyropleura sp. Les

couches à rudistes appartiennent au Groupe Tielongtan du terrane de Tianshuihai.

La Formation Xiloqzung du Turonien - ? Coniacien recèle les rudistes les plus

anciens (Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Sphaerulites sp., Durania

sp.), tandis que l'analyse du contenu microfossilifère par comparaison avec

celui de la Néotéthys occidentale suggère un âge Campanien inférieur à

moyen pour les rudistes les plus jeunes. Ceci permet

d'attribuer les rudistes les plus jeunes appartenant à la collection (Gorjanovicia cf. endrissi,

? Sauvagesia sp., Gyropleura sp. et Radiolites sp.) à la Formation de Dongloqzung. Nos données confirment que les faciès

à rudistes du Groupe Tielongtan sont présents au moins jusqu'au Campanien moyen.

L'association de rudistes de l'Aksai Chin devrait être rattachée à l'association

du sud-ouest asiatique au sein de la Sous-Province méditerranéenne orientale. Résumé : La faune de rudistes récoltée dans la région

d'Aksai Chin dans l'ouest du Tibet par l'expédition De Filippi en 1914

est réexaminée et redécrite. Cette faune est composée de Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Gorjanovicia cf. endrissi,

? Sauvagesia sp., Sphaerulites sp., Durania sp. et Gyropleura sp. Les

couches à rudistes appartiennent au Groupe Tielongtan du terrane de Tianshuihai.

La Formation Xiloqzung du Turonien - ? Coniacien recèle les rudistes les plus

anciens (Radiolites cf. lusitanicus, Radiolites sp., Sphaerulites sp., Durania

sp.), tandis que l'analyse du contenu microfossilifère par comparaison avec

celui de la Néotéthys occidentale suggère un âge Campanien inférieur à

moyen pour les rudistes les plus jeunes. Ceci permet

d'attribuer les rudistes les plus jeunes appartenant à la collection (Gorjanovicia cf. endrissi,

? Sauvagesia sp., Gyropleura sp. et Radiolites sp.) à la Formation de Dongloqzung. Nos données confirment que les faciès

à rudistes du Groupe Tielongtan sont présents au moins jusqu'au Campanien moyen.

L'association de rudistes de l'Aksai Chin devrait être rattachée à l'association

du sud-ouest asiatique au sein de la Sous-Province méditerranéenne orientale.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 13, p. 249-272

En ligne depuis le 21 septembre 2020

|

|

Découverte de moldavite dans des sédiments du Miocène moyen (Langhien) du sud-ouest de la Pologne

Tomasz BRACHANIEC

| HTML  | PDF

| PDF  [510 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2012 [510 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2020.2012

|

|

Résumé : La plupart des tectites de Ries

(moldavites) se sont déposées dans des

sédiments clairement postérieurs à la formation du cratère de Ries, ce qui

suggère un dépôt secondaire de ces éjectas vitreux. Seules quelques

formations sédimentaires connues pour livrer ces tectites sont d'âge miocène

moyen et contemporaines de l'événement de Ries. L'une d'elle, la

Formation Poznańska, affleure à travers la Pologne sud-occidentale. Ses

dépôts argileux se sont formés au Miocène moyen (Langhien). Les nouvelles

moldavites décrites dans cette note proviennent de la Formation Poznańska.

Elles pèsent de 0,851 à 0,907 g. La sablière de Stanisław

Nord, où ont été trouvées ces tectites, est située à 490 km de

la structure de Ries. Ces découvertes s'accordent parfaitement avec les simulations numériques modélisant

l'éjection de ces moldavites à plus de 600 km du cratère source. Résumé : La plupart des tectites de Ries

(moldavites) se sont déposées dans des

sédiments clairement postérieurs à la formation du cratère de Ries, ce qui

suggère un dépôt secondaire de ces éjectas vitreux. Seules quelques

formations sédimentaires connues pour livrer ces tectites sont d'âge miocène

moyen et contemporaines de l'événement de Ries. L'une d'elle, la

Formation Poznańska, affleure à travers la Pologne sud-occidentale. Ses

dépôts argileux se sont formés au Miocène moyen (Langhien). Les nouvelles

moldavites décrites dans cette note proviennent de la Formation Poznańska.

Elles pèsent de 0,851 à 0,907 g. La sablière de Stanisław

Nord, où ont été trouvées ces tectites, est située à 490 km de

la structure de Ries. Ces découvertes s'accordent parfaitement avec les simulations numériques modélisant

l'éjection de ces moldavites à plus de 600 km du cratère source.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 12, p. 241-247

En ligne depuis le 30 juin 2020

|

|

Chamberlainium pentagonum (Conti) n.comb. et Spongites fruticulosus (Corallinales, Rhodophyta) dans les calcaires miocènes de Méditerranée occidentale

Giovanni COLETTI, Juraj HRABOVSKÝ & Daniela BASSO

| HTML  | PDF

| PDF  [1.526 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70837 [1.526 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70837

|

|

Résumé : Des analyses phylogénétiques moléculaires ont révélé une biodiversité inattendue au sein des algues rouges

calcaires des océans modernes. Il est peu probable que cette richesse

des espèces soit une caractéristique exclusive des écosystèmes modernes. Afin d'étudier la biodiversité des algues rouges

calcaires fossiles, un large ensemble de données issues d'échantillons du Miocène de la Méditerranée occidentale, auparavant identifiés comme Spongites fruticulosus (et ses synonymes juniors), a été révisé en s'appuyant sur le cadre taxinomique

moderne. Cette analyse a identifié deux groupes distincts. Le premier groupe comporte les spécimens correspondant à la description actuelle de S. fruticulosus. Le second groupe est constitué par Chamberlainium pentagonum n.comb., premier fossile représentatif du genre. Cette espèce a été

séparée de Spongites fruticulosus sur la base de la plus petite taille de ses conceptables et de l'épaisseur moindre du toit de ces derniers. Les mêmes caractéristiques ont été mises en

évidence par les analyses phylogénétiques moléculaires modernes permettant

de séparer Chamberlainium de Spongites. Chamberlainium pentagonum, tout comme les spécimens fossiles de

Spongites fruticulosus, est présent dans la majeure partie de la zone étudiée et ces deux espèces cohabitent dans plusieurs localités, indiquant une tolérance écologique

large et similaire pour les deux taxons. Ces résultats suggèrent que la biodiversité des algues rouges

calcaires miocènes est probablement sous-estimée ; ils montrent l'intérêt d'utiliser des

ensembles de données conséquents pour étudier les algues rouges calcaires fossiles. Résumé : Des analyses phylogénétiques moléculaires ont révélé une biodiversité inattendue au sein des algues rouges

calcaires des océans modernes. Il est peu probable que cette richesse

des espèces soit une caractéristique exclusive des écosystèmes modernes. Afin d'étudier la biodiversité des algues rouges

calcaires fossiles, un large ensemble de données issues d'échantillons du Miocène de la Méditerranée occidentale, auparavant identifiés comme Spongites fruticulosus (et ses synonymes juniors), a été révisé en s'appuyant sur le cadre taxinomique

moderne. Cette analyse a identifié deux groupes distincts. Le premier groupe comporte les spécimens correspondant à la description actuelle de S. fruticulosus. Le second groupe est constitué par Chamberlainium pentagonum n.comb., premier fossile représentatif du genre. Cette espèce a été

séparée de Spongites fruticulosus sur la base de la plus petite taille de ses conceptables et de l'épaisseur moindre du toit de ces derniers. Les mêmes caractéristiques ont été mises en

évidence par les analyses phylogénétiques moléculaires modernes permettant

de séparer Chamberlainium de Spongites. Chamberlainium pentagonum, tout comme les spécimens fossiles de

Spongites fruticulosus, est présent dans la majeure partie de la zone étudiée et ces deux espèces cohabitent dans plusieurs localités, indiquant une tolérance écologique

large et similaire pour les deux taxons. Ces résultats suggèrent que la biodiversité des algues rouges

calcaires miocènes est probablement sous-estimée ; ils montrent l'intérêt d'utiliser des

ensembles de données conséquents pour étudier les algues rouges calcaires fossiles.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 11, p. 223-240

En ligne depuis le 30 mai 2020

|

|

Première occurrence du Vetulicolia problématique Skeemella clavula dans la Formation cambrienne de Marjum Formation d'Utah, É.U.A.

Julien KIMMIG, Wade W. LEIBACH & Bruce S. LIEBERMAN

| HTML  | PDF

| PDF  [798 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70836 [798 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70836

|

|

Résumé : Dans l'ouest

de l'Utah (É.U.A.), la Formation cambrienne de Marjum préserve une faune diversifiée

d'animaux à corps mou dans le Drumien supérieur, une faune légèrement plus jeune que celle des fameux Schistes de

Burgess. Alors que la Formation de Marjum est dominée par les arthropodes, des

animaux appartenant à différents phylums ont également été découverts.

Nous illustrons ici la seconde occurrence de Skeemella

clavula, un rare et énigmatique taxon dont on pensait précédemment qu'il

n'était présent que dans la Formation de Pierson

Cove des Montagnes de Drum (N Utah). Leur présence dans la Formation de Marjum représente un

nouveau milieu de conservation, ainsi qu'un dépôt légèrement plus jeune. Les

nouveaux spécimens portent à trois le nombre de spécimens connus. Enfin, ces

spécimens contribuent à une meilleure compréhension de la morphologie

de ce représentant du phylum problématique des Vetulicolia. Résumé : Dans l'ouest

de l'Utah (É.U.A.), la Formation cambrienne de Marjum préserve une faune diversifiée

d'animaux à corps mou dans le Drumien supérieur, une faune légèrement plus jeune que celle des fameux Schistes de

Burgess. Alors que la Formation de Marjum est dominée par les arthropodes, des

animaux appartenant à différents phylums ont également été découverts.

Nous illustrons ici la seconde occurrence de Skeemella

clavula, un rare et énigmatique taxon dont on pensait précédemment qu'il

n'était présent que dans la Formation de Pierson

Cove des Montagnes de Drum (N Utah). Leur présence dans la Formation de Marjum représente un

nouveau milieu de conservation, ainsi qu'un dépôt légèrement plus jeune. Les

nouveaux spécimens portent à trois le nombre de spécimens connus. Enfin, ces

spécimens contribuent à une meilleure compréhension de la morphologie

de ce représentant du phylum problématique des Vetulicolia.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 10, p. 215-221

En ligne depuis le 30 mai 2020

|

|

Metacuvillierinella sireli n. sp., un nouveau Rhapydioninidae (Foraminifères) du sud-ouest de la Turquie, occasion de nouvelles observations sur l'endosquelette et les particularités de la famille, avec un lexique spécialisé

Jean-Jacques FLEURY & Recep ÖZKAN

| HTML  | PDF

| PDF  [4.532 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70793 [4.532 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70793

|

|

Résumé : La famille des

Rhapydioninidae est une partie de la superfamille des Alveolinacea. La

principale caractéristique de cette superfamille est constituée par son

endosquelette, divisant chaque loge en logettes tubulaires ordinairement

orientées parallèlement à la direction d'enroulement, ne communicant que

dans un espace indivis situé dans la partie antérieure des loges :

L'espace préseptal. Les Rhapydioninidae sont en partie particularisés par

la compression du test dans le plan équatorial et par leur tendance au déroulement

final, contrairement aux Alveolinidae, la famille sœur, qui sont allongés

axialement et ne se déroulent jamais. Les Rhapydioninidae sont en outre

distingués par la coexistence de deux types de logettes : Les logettes

primaires, séparées par les cloisonnettes, formant une unique couche dans la

partie périphérique des loges, et les logettes secondaires constituées par

deux ensembles : Les "Logettes Secondaires Basales" (BSC)

formant une couche accolée au tour précédent et les "Logettes

Secondaires Dispersées" (SSC) percées dans une masse plus ou moins compacte,

l' "endosquelette central" (nullement homologue de la "couche

basale", parfois nommée flosculinisation ou columelle, de certains

Alveolinidae). La présence de piliers préseptaux joignant l'endosquelette

central au septe au travers de l'espace préseptal ainsi que les deux modes

particuliers d'organisation des logettes secondaires : Structure des "BSC-SSC" (et sa variante

"filet de pêche") et "structure confluente"

constituent encore des traits distinctifs de la famille ; ils sont analysés

ci-dessous. Résumé : La famille des

Rhapydioninidae est une partie de la superfamille des Alveolinacea. La

principale caractéristique de cette superfamille est constituée par son

endosquelette, divisant chaque loge en logettes tubulaires ordinairement

orientées parallèlement à la direction d'enroulement, ne communicant que

dans un espace indivis situé dans la partie antérieure des loges :

L'espace préseptal. Les Rhapydioninidae sont en partie particularisés par

la compression du test dans le plan équatorial et par leur tendance au déroulement

final, contrairement aux Alveolinidae, la famille sœur, qui sont allongés

axialement et ne se déroulent jamais. Les Rhapydioninidae sont en outre

distingués par la coexistence de deux types de logettes : Les logettes

primaires, séparées par les cloisonnettes, formant une unique couche dans la

partie périphérique des loges, et les logettes secondaires constituées par

deux ensembles : Les "Logettes Secondaires Basales" (BSC)

formant une couche accolée au tour précédent et les "Logettes

Secondaires Dispersées" (SSC) percées dans une masse plus ou moins compacte,

l' "endosquelette central" (nullement homologue de la "couche

basale", parfois nommée flosculinisation ou columelle, de certains

Alveolinidae). La présence de piliers préseptaux joignant l'endosquelette

central au septe au travers de l'espace préseptal ainsi que les deux modes

particuliers d'organisation des logettes secondaires : Structure des "BSC-SSC" (et sa variante

"filet de pêche") et "structure confluente"

constituent encore des traits distinctifs de la famille ; ils sont analysés

ci-dessous.

Une nouvelle espèce campanienne, Metacuvillierinella sireli n. sp., est

décrite, en provenance des

calcaires de la formation Sanli, l'unité terminale supposée du groupe

Adiyaman connu dans la région de Mardin, en Turquie (Anatolie sud-orientale).

Le nouveau taxon est un Rhapydioninidae typique par l'architecture de son

test et son endosquelette. C'est une évidente nouvelle espèce par son

enroulement initial planispiralé des tests A, ses deux générations

pseudoplanispiralées à stade final advolute et ses fines logettes trahissant

un endosquelette de type "BSC-SSC". Son attribution générique est plus

douteuse : Le faible dimorphisme de générations et l'enroulement

advolute des tests ne sont connus que chez le genre Metacuvillierinella, alors

que l'organisation de l'endosquelette, non observée chez le type de ce

genre (M. decastroi), rappelle

certains taxons où cette structure est bien identifiée, tels que Pseudochubbina et Cuvillierinella

perisalentina. Un inventaire général mené au sein des Rhapydioninidae

montre que cette organisation est largement répandue dans toutes les

sous-familles des deux côtés de l'Atlantique et ne peut être considérée

comme un critère distinctif fondamental au sein du groupe; l'un de ses

attributs, l'existence d'une couche de logettes secondaires basales (BSC)

reste cependant indiscernable, pour des raisons géométriques, chez les

taxons comportant des logettes secondaires de fort diamètre, comme chez M. decastroi en

particulier. Ce critère, dont l'observation ne dépend

que de la taille des logettes, ne permet donc pas de discriminer

fondamentalement le nouveau taxon de M.

decastroi, dont il serait un descendant, bien qu'il s'en différencie

encore par la grande taille relative de son proloculus A et le stade initial

non miliolin des tests de génération A ; ces critères, eux-mêmes

susceptibles d'interprétation, ne paraissent pas suffisants pour une

distinction d'ordre générique, qui ne pourrait se justifier qu'en

fonction du "rayonnement" que pourrait présenter le nouveau

taxon, par sa dissémination propre ou celle sa parenté-descendance.

Accessoirement, à l'occasion de la recherche effectuée

pour la reconnaissance de la structure "BSC-SSC", tous les genres connus de

la famille dans l'Ancien et du Nouveau Monde sont reconsidérés: Pseudochubbina,

Cuvillierinella, Murciella, Sigalveolina, Cyclopseudedomia, Sellialveolina,

Rhapydionina, Fanrhapydionina, Chubbina, Praechubbina, Raadshoovenia,

Neomurciella, Twaraina. Une attention particulière est prêtée au genre

Euro asiatique Pseudedomia, dont le type et, en conséquence, les interprétations

consécutives, apparaissent peu fiables. De nouvelles sections de Subalveolina

dordonica et Fleuryana adriatica sont figurées.

La conclusion porte principalement sur les critères de

distinction des divers niveaux systématiques au sein de la famille. On

n'accorde aucun crédit aux classiques distinctions entre caractères dits "spécifiques" et

"génériques". Un mode de

travail plus pragmatique est proposé, considérant chaque caractère comme dépourvu

de signification par lui-même mais nécessitant d'être compris et interprété

parmi les autres, c'est-à-dire dans la perspective évolutive de

l'ensemble du groupe.

On propose en appendice un lexique adapté aux

Rhapydioninidae et aux concepts plus ou moins directement associés à cette

famille.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 9, p. 165-213

En ligne depuis le 11 mai 2020

|

|

Notice nomenclaturale, p. 214

|

|

Incidences de l'Évènement Anoxique Océanique II sur l'évolution des ostracodes des dépôts cénomano-turoniens du bassin du Tinrhert (SE Algérie)

Soumia TCHENAR, Bruno FERRÉ, Mohammed ADACI, Djamila ZAOUI, Madani BENYOUCEF, Mustapha BENSALAH & Touria KENTRI

| HTML  | PDF

| PDF  [1.382 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70792 [1.382 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70792

|

|

Résumé : Dans le bassin du Tinrhert, au passage Cénomanien/Turonien, les ostracodes sont

rares dans la plupart des niveaux échantillonnés ; ils ne présentent

aucune variabilité, leur fréquence ne dépassant pas 4% de toute la microfaune.

Leur présence optimale, tant qualitative que quantitative, s'observe à la

base du Turonien inférieur où leurs cortèges sont dominés par les genres Cythereis,

Paracypris et Cytherella. Résumé : Dans le bassin du Tinrhert, au passage Cénomanien/Turonien, les ostracodes sont

rares dans la plupart des niveaux échantillonnés ; ils ne présentent

aucune variabilité, leur fréquence ne dépassant pas 4% de toute la microfaune.

Leur présence optimale, tant qualitative que quantitative, s'observe à la

base du Turonien inférieur où leurs cortèges sont dominés par les genres Cythereis,

Paracypris et Cytherella.

Afin de comprendre ces observations, nous avons mené une étude paléoécologique

sur cinq coupes géologiques et reconstitué l'impact des conditions sédimentologiques

(quartz, gypse et pyrite) et celui des variations eustatiques.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 8, p. 145-164

En ligne depuis le 11 mai 2020

|

|

A report on the 12th International Symposium on Fossil Algae (Lucknow, India - September 16-18, 2019)

Daniela BASSO, Arindam CHAKRABORTY & Amit K. GHOSH

| HTML  | PDF

| PDF  [2.175 KB] [2.175 KB]

|

|

Carnets Geol., vol. 20, Meeting Review 1, p. 141-144

En ligne depuis le 11 mai 2020

|

|

Nouvelles occurrences de Modulidae (Mollusca : Gastropoda) dans des gisements européens de l'Éocène, de l'Oligocène et du Miocène : Données de collections du 19e siècle

Pierre LOZOUET, Bruno CAHUZAC & Laurent CHARLES

| HTML  | PDF

| PDF  [1.285 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70761 [1.285 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70761

|

|

Résumé : L'examen de collections historiques déposées au Muséum

d'Histoire Naturelle de Bordeaux et à la Faculté des Sciences de l'Université

de Bordeaux a permis d'identifier de nouveaux taxons de Modulidae dans l'Oligocène

et le Miocène du bassin aquitain. Ces Modulidae appartiennent aux groupes américains

Modulus modulus et Trochomodulus.

Trois nouvelles espèces sont décrites : Modulus

benoisti nov. sp. (Serravallien), Trochomodulus

stampinicus nov. sp. (Rupélien), proche de Trochomodulus sublaevigatus (Orbigny,

1852), une espèce chattienne, et Incisilabium trochiformis

nov. sp. (Priabonien). Ce dernier est le plus ancien Modulidae connu avec Incisilabium

parisiensis (Deshayes, 1832) (Éocène moyen) précédemment classé

dans les Trochidae. Ces résultats montrent que la paléobiogéographie et

l'origine de la famille des Modulidae doivent être réexaminées. Résumé : L'examen de collections historiques déposées au Muséum

d'Histoire Naturelle de Bordeaux et à la Faculté des Sciences de l'Université

de Bordeaux a permis d'identifier de nouveaux taxons de Modulidae dans l'Oligocène

et le Miocène du bassin aquitain. Ces Modulidae appartiennent aux groupes américains

Modulus modulus et Trochomodulus.

Trois nouvelles espèces sont décrites : Modulus

benoisti nov. sp. (Serravallien), Trochomodulus

stampinicus nov. sp. (Rupélien), proche de Trochomodulus sublaevigatus (Orbigny,

1852), une espèce chattienne, et Incisilabium trochiformis

nov. sp. (Priabonien). Ce dernier est le plus ancien Modulidae connu avec Incisilabium

parisiensis (Deshayes, 1832) (Éocène moyen) précédemment classé

dans les Trochidae. Ces résultats montrent que la paléobiogéographie et

l'origine de la famille des Modulidae doivent être réexaminées.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 7, p. 125-139

En ligne depuis le 17 mars 2020

|

|

Notice nomenclaturale, p. 140

|

|

Rétablissement total des conditions marines après la phase "Lago Mare" du Messinien supérieur de la Mer Méditerranée dans les régions de Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale)

Francesco SCIUTO & Angela BALDANZA

| HTML  | PDF

| PDF  [691 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70760 [691 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70760

|

|

Résumé : Après la phase dite "Lago Mare" en

Mer Méditerranée, à la fin de la crise de la salinité du Messinien supérieur, le bassin

méditerranéen s'est caractérisé par un retour à des conditions marines normales à

partir du Pliocène inférieur (Zancléen). Au cours de cette période, des accumulations remarquablement épaisses de sédiments

pélitiques calcaires très riches en foraminifères planctoniques et nannofossiles se

sont déposées dans le bassin méditerranéen. En Sicile, ces sédiments pélitiques calcaires sont connus à l'affleurement sous

l'appellation de Formation de Trubi. Comme dans d'autres régions méditerranéennes, ils

ont été déposés en concordance sur le substrat pré-Pliocène, qui est essentiellement

représenté par les évaporites messiniennes ou par des sédiments post-évaporites à

faciès "Lago Mare". Pour cette étude, nous avons analysé des échantillons récoltés dans les secteurs de

Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale) à la base de la Formation de

Trubi (Zancléen), immédiatement au-dessus du faciès messinien. Les résidus de lavages

sont caractérisés par des associations micropaléntologiques de foraminifères,

benthiques et planctoniques, et d'ostracodes typiques d'eaux profondes. Les

caractéristiques de ces associations de microfossiles et l'observation stratigraphique

des couches de la transition Messinien-Pliocène témoignent d'une élévation rapide du

niveau de la mer dans ce secteur de la région paléoméditerranéenne ; en outre, elles

sembleraient démontrer qu'ici, contrairement à ce qui a été observé sur d'autres

secteurs (e.g., détroit de Gibraltar), cet événement serait survenu sans y

produire de traces tangibles d'érosion. Résumé : Après la phase dite "Lago Mare" en

Mer Méditerranée, à la fin de la crise de la salinité du Messinien supérieur, le bassin

méditerranéen s'est caractérisé par un retour à des conditions marines normales à

partir du Pliocène inférieur (Zancléen). Au cours de cette période, des accumulations remarquablement épaisses de sédiments

pélitiques calcaires très riches en foraminifères planctoniques et nannofossiles se

sont déposées dans le bassin méditerranéen. En Sicile, ces sédiments pélitiques calcaires sont connus à l'affleurement sous

l'appellation de Formation de Trubi. Comme dans d'autres régions méditerranéennes, ils

ont été déposés en concordance sur le substrat pré-Pliocène, qui est essentiellement

représenté par les évaporites messiniennes ou par des sédiments post-évaporites à

faciès "Lago Mare". Pour cette étude, nous avons analysé des échantillons récoltés dans les secteurs de

Licodia Eubea et Villafranca Tirrena (Sicile orientale) à la base de la Formation de

Trubi (Zancléen), immédiatement au-dessus du faciès messinien. Les résidus de lavages

sont caractérisés par des associations micropaléntologiques de foraminifères,

benthiques et planctoniques, et d'ostracodes typiques d'eaux profondes. Les

caractéristiques de ces associations de microfossiles et l'observation stratigraphique

des couches de la transition Messinien-Pliocène témoignent d'une élévation rapide du

niveau de la mer dans ce secteur de la région paléoméditerranéenne ; en outre, elles

sembleraient démontrer qu'ici, contrairement à ce qui a été observé sur d'autres

secteurs (e.g., détroit de Gibraltar), cet événement serait survenu sans y

produire de traces tangibles d'érosion.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 6, p. 107-123

En ligne depuis le 17 mars 2020

|

|

Un poisson-scie rhinopristiforme (genre Pristis) de l'Éocène moyen (Lutétien) du Pérou méridional et ses implications régionales

Alberto COLLARETA, Luz TEJADA-MEDINA, César CHACALTANA-BUDIEL, Walter LANDINI, Alí ALTAMIRANO-SIERRA, Mario URBINA-SCHMITT & Giovanni BIANUCCI

| HTML  | PDF

| PDF  [1.180 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70759 [1.180 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70759

|

|

Résumé : Les poissons-scies

modernes (Rhinopristiformes : Pristidae) présentent une distribution

globale dans les eaux chaudes ; ils sont fréquents dans les habitats marins

proximaux et même en eaux douces. Le registre fossile des genres modernes des

Pristidés (i.e., Pristis et Anoxypristis) remonte à l'Éocène inférieur

et est principalement représenté par des épines rostrales isolées et dents

orales, ainsi que des rostres phosphatés représentant des événements exceptionnels.

Nous rapportons ici un rostre partiel de Pristidae, présentant plusieurs épines

rostrales articulées, provenant des couches de l'Éocène moyen de la

Formation Paracas (Membre Yumaque) exposées dans la partie

orientale du Bassin de Pisco au sud du Pérou. Ce spécimen très bien conservé permet

l'observation de structures anatomiques qui sont difficilement fossilisables,

par exemple les sillons paracentraux qui s'étirent le long de la face

ventrale du rostrum. En se basant sur la morphologie des épines rostrales, ce

poisson-scie fossile est identifié ici comme appartenant à Pristis. À

notre connaissance, cette découverte représente la plus ancienne occurrence

géologique connue de Pristidae le long des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Bien

que le registre fossile des Pristidés dans la partie orientale du Bassin de Pisco

s'étende de l'Éocène moyen au Miocène supérieur, les poissons-scie ne sont plus

actuellement présents dans les eaux côtières du sud du Pérou, eaux fraîches en raison de remontées d'eaux

profondes. À la lumière des préférences écologiques des

membres actuels du genre Pristis, la présence de ce genre dans la

Formation Paracas suggère des températures de l'eau de mer plus élevées qu'actuellement

dans les environnements littoraux du sud du Pérou au cours

de l'Éocène moyen. La disparition finale des Pristidés des eaux côtières

du sud du Pérou pourrait être interprétée comme reflétant la tendance au

renforcement du courant de Humboldt au Cénozoïque supérieur. Résumé : Les poissons-scies

modernes (Rhinopristiformes : Pristidae) présentent une distribution

globale dans les eaux chaudes ; ils sont fréquents dans les habitats marins

proximaux et même en eaux douces. Le registre fossile des genres modernes des

Pristidés (i.e., Pristis et Anoxypristis) remonte à l'Éocène inférieur

et est principalement représenté par des épines rostrales isolées et dents

orales, ainsi que des rostres phosphatés représentant des événements exceptionnels.

Nous rapportons ici un rostre partiel de Pristidae, présentant plusieurs épines

rostrales articulées, provenant des couches de l'Éocène moyen de la

Formation Paracas (Membre Yumaque) exposées dans la partie

orientale du Bassin de Pisco au sud du Pérou. Ce spécimen très bien conservé permet

l'observation de structures anatomiques qui sont difficilement fossilisables,

par exemple les sillons paracentraux qui s'étirent le long de la face

ventrale du rostrum. En se basant sur la morphologie des épines rostrales, ce

poisson-scie fossile est identifié ici comme appartenant à Pristis. À

notre connaissance, cette découverte représente la plus ancienne occurrence

géologique connue de Pristidae le long des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Bien

que le registre fossile des Pristidés dans la partie orientale du Bassin de Pisco

s'étende de l'Éocène moyen au Miocène supérieur, les poissons-scie ne sont plus

actuellement présents dans les eaux côtières du sud du Pérou, eaux fraîches en raison de remontées d'eaux

profondes. À la lumière des préférences écologiques des

membres actuels du genre Pristis, la présence de ce genre dans la

Formation Paracas suggère des températures de l'eau de mer plus élevées qu'actuellement

dans les environnements littoraux du sud du Pérou au cours

de l'Éocène moyen. La disparition finale des Pristidés des eaux côtières

du sud du Pérou pourrait être interprétée comme reflétant la tendance au

renforcement du courant de Humboldt au Cénozoïque supérieur.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 5, p. 91-105

En ligne depuis le 17 mars 2020

|

|

Identification d'un biohorizon d'ammonites à Romaniceras (Romaniceras) marigniacum sp. nov. (Turonien moyen) à la base du Tuffeau Jaune de Touraine (France)

Francis AMÉDRO, Francis ROBASZYNSKI, Hervé CHÂTELIER, Patrice FERCHAUD & Bertrand MATRION

| HTML  | PDF

| PDF  [3.838 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70720 [3.838 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70720

|

|

Résumé : Dans le sud du Bassin de Paris, le long des vallées de la Loire et du Cher, le

Tuffeau Jaune de Touraine a été traditionnellement daté du Turonien supérieur

par la présence de très rares Romaniceras

deverianum (Orbigny, 1841). Toutefois, les quelques mètres de

tempestites à la base de la formation n'ont jamais livré d'ammonites.

Aujourd'hui, juste au sud du Turonien stratotypique, en Touraine méridionale,

la récolte de plus de 150 ammonites à la base du Tuffeau Jaune de Touraine

ainsi que dans le sommet du Tuffeau de Bourré sous-jacent apporte des précisions

significatives sur l'âge des formations. En réalité, les premiers mètres

du Tuffeau Jaune de Touraine appartiennent encore à la zone à Romaniceras

ornatissimum (Tm 3) datant le Turonien moyen. La découverte dans cet

intervalle de Romaniceras (Yubariceras)

ornatissimum (Stoliczka, 1864) associé à la nouvelle espèce Romaniceras

(R.) marigniacum Amédro & Châtelier sp. nov.

indique qu'on se trouve dans la partie élevée de la zone à R.

ornatissimum. D'autres espèces sont présentes

dans ce biohorizon :

outre Romaniceras (R.) marigniacum et Romaniceras

(Yubariceras) ornatissimum, on trouve Masiaposites

cf. kennedyi Amédro & Devalque,

2014, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. turoniense (Sornay,

1951) et Collignoniceras vigennum Amédro

& Châtelier sp. nov. Résumé : Dans le sud du Bassin de Paris, le long des vallées de la Loire et du Cher, le

Tuffeau Jaune de Touraine a été traditionnellement daté du Turonien supérieur

par la présence de très rares Romaniceras

deverianum (Orbigny, 1841). Toutefois, les quelques mètres de

tempestites à la base de la formation n'ont jamais livré d'ammonites.

Aujourd'hui, juste au sud du Turonien stratotypique, en Touraine méridionale,

la récolte de plus de 150 ammonites à la base du Tuffeau Jaune de Touraine

ainsi que dans le sommet du Tuffeau de Bourré sous-jacent apporte des précisions

significatives sur l'âge des formations. En réalité, les premiers mètres

du Tuffeau Jaune de Touraine appartiennent encore à la zone à Romaniceras

ornatissimum (Tm 3) datant le Turonien moyen. La découverte dans cet

intervalle de Romaniceras (Yubariceras)

ornatissimum (Stoliczka, 1864) associé à la nouvelle espèce Romaniceras

(R.) marigniacum Amédro & Châtelier sp. nov.

indique qu'on se trouve dans la partie élevée de la zone à R.

ornatissimum. D'autres espèces sont présentes

dans ce biohorizon :

outre Romaniceras (R.) marigniacum et Romaniceras

(Yubariceras) ornatissimum, on trouve Masiaposites

cf. kennedyi Amédro & Devalque,

2014, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. turoniense (Sornay,

1951) et Collignoniceras vigennum Amédro

& Châtelier sp. nov.

Le

sommet du Tuffeau de Bourré a quant à lui livré une cinquantaine

d'ammonites avec une association légèrement différente de celle connue dans

la localité type de Bourré-Montrichard dans la vallée du Cher. Le matériel récolté

près de la confluence Vienne-Creuse comprend : Lewesiceras

peramplum (Mantell, 1822),

Romaniceras (Y.) ornatissimum (Stoliczka, 1864), Collignoniceras woollgari regulare (Haas,

1946), C.

canthus (Orbigny, 1856) et C.

turoniense (Sornay, 1951). L'espèce Collignoniceras

papale (Orbigny, 1841), qui

représente un tiers des récoltes à Bourré, est apparemment absente, tandis

que trois nouvelles espèces du même genre sont identifiées : C.

hourqueigi Amédro & Châtelier sp. nov., C. badilleti Amédro

& Châtelier sp. nov. et Collignoniceras

sp. A.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 4, p. 37-89

En ligne depuis le 22 février 2020

|

|

Notice nomenclaturale, p. 90

|

|

Un nouveau cassiduloïde (Echinodermata, Echinoidea) dans l'Albien du bassin de Sergipe-Alagoas, Brésil

Cynthia L. de C. MANSO

| HTML  | PDF

| PDF  [410 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70719 [410 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70719

|

|

Résumé : L'article décrit la découverte de l'espèce d'échinoïde Phyllobrissus

humilis (Gauthier, 1875) dans la Formation Riachuelo d'âge

Albien du bassin Sergipe-Alagoas. Le

seul spécimen récolté provient dans l'affleurement de Maruim 1 et permet

d'observer les principales caractéristiques de l'espèce. Des informations

paléoécologiques et une clé dichotomique sont présentées pour faciliter

l'identification des espèces de cassiduloïdes du Crétacé du bassin de

Sergipe-Alagoas. Résumé : L'article décrit la découverte de l'espèce d'échinoïde Phyllobrissus

humilis (Gauthier, 1875) dans la Formation Riachuelo d'âge

Albien du bassin Sergipe-Alagoas. Le

seul spécimen récolté provient dans l'affleurement de Maruim 1 et permet

d'observer les principales caractéristiques de l'espèce. Des informations

paléoécologiques et une clé dichotomique sont présentées pour faciliter

l'identification des espèces de cassiduloïdes du Crétacé du bassin de

Sergipe-Alagoas.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 3, p. 29-35

En ligne depuis le 22 février 2020

|

|

Le dauphin à dents de requin Squalodon (Cetacea: Odontoceti) du remarquable assemblage de vertébrés marins de Montagna della Majella (Formation de Bolognano, Italie centrale)

Alberto COLLARETA, Andrea DI CENCIO, Renato RICCI & Giovanni BIANUCCI

| HTML  | PDF

| PDF  [847 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70716 [847 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70716

|

|

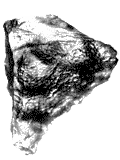

Résumé : La

famille éteinte des Squalodontidae comprend des odontocètes de taille moyenne,

hétérodontes, présentant un long rostre qui abrite de grandes dents incisives

procombantes et de post-canines très ornées comportant des denticules

accessoires, d'où leur nom vernaculaire "dauphins à dents de requin".

Ces odontocètes longirostres sont souvent perçus comme des formes

intermédiaires comblant le fossé anatomique entre les odontocètes oligocènes

archaïques et leurs parents du Miocène tardif jusqu'à l'Holocène.

Probablement parmi les principaux prédateurs marins de leur époque, les

dauphins à dents de requin sont d’importants éléments au sein de plusieurs

assemblages de mammifères marins du Miocène inférieur des domaines

nord-atlantique et méditerranéen/para-téthysien. Dans le présent travail, un

crâne partiel de Squalodontidae est décrit dans les couches de la Formation de

Bolognano affleurant dans le secteur nord-est du massif de Montagna della

Majella (Abruzzes, Italie centrale), qui a livré par le passé un riche

assemblage de vertébrés marins du Miocène inférieur, comprenant onze taxons

d'élasmobranches, ainsi que des téléostéens moins nombreux et des restes

très fragmentaires de reptiles et de mammifères marins. Ce spécimen comprend

la partie antéro-dorsale du rostre, comportant des parties des deux

prémaxillaires et du maxillaire gauche, et les sept dents supérieures gauches

les plus antérieures. Ce crâne partiel est identifié ici comme appartenant au

genre Squalodon, dont la présence dans l'assemblage de vertébrés de

Montagna della Majella avait déjà été proposée provisoirement sur la base

de deux dents fragmentaires. La signification paléontologique de cette

découverte est discutée dans le contexte plus large du registre euro-méditerranéen

du genre Squalodon. Résumé : La

famille éteinte des Squalodontidae comprend des odontocètes de taille moyenne,

hétérodontes, présentant un long rostre qui abrite de grandes dents incisives

procombantes et de post-canines très ornées comportant des denticules

accessoires, d'où leur nom vernaculaire "dauphins à dents de requin".

Ces odontocètes longirostres sont souvent perçus comme des formes

intermédiaires comblant le fossé anatomique entre les odontocètes oligocènes

archaïques et leurs parents du Miocène tardif jusqu'à l'Holocène.

Probablement parmi les principaux prédateurs marins de leur époque, les

dauphins à dents de requin sont d’importants éléments au sein de plusieurs

assemblages de mammifères marins du Miocène inférieur des domaines

nord-atlantique et méditerranéen/para-téthysien. Dans le présent travail, un

crâne partiel de Squalodontidae est décrit dans les couches de la Formation de

Bolognano affleurant dans le secteur nord-est du massif de Montagna della

Majella (Abruzzes, Italie centrale), qui a livré par le passé un riche

assemblage de vertébrés marins du Miocène inférieur, comprenant onze taxons

d'élasmobranches, ainsi que des téléostéens moins nombreux et des restes

très fragmentaires de reptiles et de mammifères marins. Ce spécimen comprend

la partie antéro-dorsale du rostre, comportant des parties des deux

prémaxillaires et du maxillaire gauche, et les sept dents supérieures gauches

les plus antérieures. Ce crâne partiel est identifié ici comme appartenant au

genre Squalodon, dont la présence dans l'assemblage de vertébrés de

Montagna della Majella avait déjà été proposée provisoirement sur la base

de deux dents fragmentaires. La signification paléontologique de cette

découverte est discutée dans le contexte plus large du registre euro-méditerranéen

du genre Squalodon.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 2, p. 19-28

En ligne depuis le 22 février 2020

|

|

Un regard critique sur Tré Maroua (Le Saix, Hautes-Alpes, France), la coupe candidate pour le PSM du Berriasien

Bruno R.C. GRANIER, Serge FERRY & Mohamed BENZAGGAGH

| HTML  | PDF

| PDF  [2.966 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70714 [2.966 KB]

| DOI : 10.4267/2042/70714

|

|

Résumé : Le site de Tré Maroua en

SE France a récemment été sélectionné par le Groupe de Travail Berriasien

de la Sous-Commission Internationale de Stratigraphie du Crétacé comme la

localité candidate pour la coupe de référence du Point Stratotypique Mondial

(PSM) du Berriasien. Cependant, sur la base de nos recherches préliminaires

effectuées sur ce site et dans les environs, il apparaît que cette coupe est paléogéographiquement située sur un paléotalus profond comportant des

surfaces d'érosion emboîtées, des hiatus stratigraphiques importants et des

brèches de resédimentation. Elle ne répond pas à au moins quatre des cinq

"exigences géologiques pour un PSM". Par conséquent, à notre avis,

sa candidature devrait être définitivement écartée. Résumé : Le site de Tré Maroua en

SE France a récemment été sélectionné par le Groupe de Travail Berriasien

de la Sous-Commission Internationale de Stratigraphie du Crétacé comme la

localité candidate pour la coupe de référence du Point Stratotypique Mondial

(PSM) du Berriasien. Cependant, sur la base de nos recherches préliminaires

effectuées sur ce site et dans les environs, il apparaît que cette coupe est paléogéographiquement située sur un paléotalus profond comportant des

surfaces d'érosion emboîtées, des hiatus stratigraphiques importants et des

brèches de resédimentation. Elle ne répond pas à au moins quatre des cinq

"exigences géologiques pour un PSM". Par conséquent, à notre avis,

sa candidature devrait être définitivement écartée.

|

|

Carnets Geol., vol. 20, nº 1, p. 1-17

En ligne depuis le 22 février 2020

|

|

|

|