|

|

|

|

|

2022 (vol. 22)

|

|

Nouveaux grands foraminifères benthiques de la Formation d'Oldsmar

(Éocène inférieur à moyen) du sud-est de la Floride (États-Unis d'Amérique)

Edward ROBINSON & Kevin J. CUNNINGHAM

| HTML  | PDF

| PDF  [3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2221

[3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2221

|

|

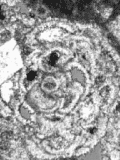

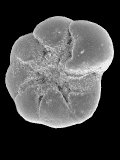

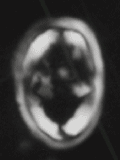

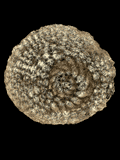

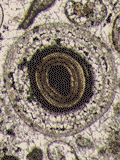

Résumé : Nous décrivons ici deux taxons de grands foraminifères benthiques provenant de puits forés dans les couches éocènes du sud-est de la

Floride. Il s'agit d'espèces nouvelles pour la Floride péninsulaire et la région

caribéenne. Saudia floridana n.sp. est caractéristique d'une association de foraminifères de la partie supérieure de la Formation

d'Oldsmar, comprenant également Helicostegina gyralis, de grandes formes du groupe Cushmania americana, et Gunteria floridana. Globogypsinoides browardensis

n.gen. n.sp. apparaît dans une seconde association de foraminifères de la partie médiane de la Formation

d'Oldsmar, accompagnée de Borelis cf. floridanus, Coskinolina cf. yucatanensis et de grands rotaliidés non encore décrits à ce jour. Un âge yprésien est attribué à l'association de foraminifères de l'unité médiane d'Oldsmar et un âge lutétien à celle de l'unité supérieure

d'Oldsmar. Ces deux associations indiquent des bathymétries de -40 m ou moins pour la partie interne de la

plate-forme de Floride pendant le dépôt des couches de l'Éocène inférieur à moyen des parties moyenne à supérieure de la Formation

Oldsmar. Résumé : Nous décrivons ici deux taxons de grands foraminifères benthiques provenant de puits forés dans les couches éocènes du sud-est de la

Floride. Il s'agit d'espèces nouvelles pour la Floride péninsulaire et la région

caribéenne. Saudia floridana n.sp. est caractéristique d'une association de foraminifères de la partie supérieure de la Formation

d'Oldsmar, comprenant également Helicostegina gyralis, de grandes formes du groupe Cushmania americana, et Gunteria floridana. Globogypsinoides browardensis

n.gen. n.sp. apparaît dans une seconde association de foraminifères de la partie médiane de la Formation

d'Oldsmar, accompagnée de Borelis cf. floridanus, Coskinolina cf. yucatanensis et de grands rotaliidés non encore décrits à ce jour. Un âge yprésien est attribué à l'association de foraminifères de l'unité médiane d'Oldsmar et un âge lutétien à celle de l'unité supérieure

d'Oldsmar. Ces deux associations indiquent des bathymétries de -40 m ou moins pour la partie interne de la

plate-forme de Floride pendant le dépôt des couches de l'Éocène inférieur à moyen des parties moyenne à supérieure de la Formation

Oldsmar.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 21, p. 857-865

En ligne depuis le 25 décembre 2022

|

|

Notice

Nomenclaturale, p. 866

|

|

Juste un endroit différent pour brouter ? Une occurrence

inhabituelle de la trace d'alimentation d'un échinoïde Gnathichnus

pentax sur un coprolithe de vertébrés marins (Miocène, Italie) et ses

implications paléoéthologiques

Alberto COLLARETA, Emanuele PERI, Stephen J. GODFREY & Giovanni BIANUCCI

| HTML  | PDF

| PDF  [3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2220

[3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2220

|

|

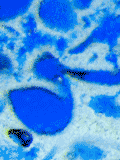

Résumé : Les matières fécales produites par les vertébrés et

les macro-invertébrés marins contiennent une quantité suffisante de matière

organique pour représenter une source de nourriture utilisable pour un large éventail

d'animaux macroscopiques. Dans certains environnements marins modernes, la

coprophagie représente une interaction trophique cruciale dans les réseaux

trophiques. Dans les écosystèmes anciens, la coprophagie par des animaux

macroscopiques est parfois illustrée par des coprolithes qui présentent des

traces de morsure ou des terriers. Ici, nous rapportons un spécimen de Gnathichnus

pentax présent sur un coprolithe de vertébré, parfaitement préservé et

lui-même mordu par des vertébrés, provenant des dépôts calcaires marins de

la Pietra leccese (Miocène, sud de l'Italie). Cette occurrence inhabituelle est

interprété comme une preuve de l'activité alimentaire d'un échinoïde

régulier;

en particulier, il peut résulter soit d'une coprophagie exploratoire, soit du

broutage d'un film algal (microbien) qui s'était développé localement à

l'extérieur des fèces. Renforçant la première interprétation, le développement

de communautés microbiennes sur les matières fécales submergées conduit

souvent à leur destruction ; en outre, certains échinodermes vivants

antarctiques sont bien connus pour se nourrir habituellement d'excréments de

vertébrés et la coprophagie semble être assez répandue chez les oursins.

D'autre part, à l'appui de l'hypothèse du broutage algal, seule une zone limitée

de la surface externe des fèces était sujette au pâturage, et la trace résultante

est bien définie, ce qui suggère que l'oursin en train de se nourrir visait un

endroit précis à l'extérieur de l'excrément alors que le dernier était déjà

assez raide. À notre connaissance, le spécimen de G. pentax étudié

ici représente le premier enregistrement publié de cet ichnotaxon sur un

coprolithe. Résumé : Les matières fécales produites par les vertébrés et

les macro-invertébrés marins contiennent une quantité suffisante de matière

organique pour représenter une source de nourriture utilisable pour un large éventail

d'animaux macroscopiques. Dans certains environnements marins modernes, la

coprophagie représente une interaction trophique cruciale dans les réseaux

trophiques. Dans les écosystèmes anciens, la coprophagie par des animaux

macroscopiques est parfois illustrée par des coprolithes qui présentent des

traces de morsure ou des terriers. Ici, nous rapportons un spécimen de Gnathichnus

pentax présent sur un coprolithe de vertébré, parfaitement préservé et

lui-même mordu par des vertébrés, provenant des dépôts calcaires marins de

la Pietra leccese (Miocène, sud de l'Italie). Cette occurrence inhabituelle est

interprété comme une preuve de l'activité alimentaire d'un échinoïde

régulier;

en particulier, il peut résulter soit d'une coprophagie exploratoire, soit du

broutage d'un film algal (microbien) qui s'était développé localement à

l'extérieur des fèces. Renforçant la première interprétation, le développement

de communautés microbiennes sur les matières fécales submergées conduit

souvent à leur destruction ; en outre, certains échinodermes vivants

antarctiques sont bien connus pour se nourrir habituellement d'excréments de

vertébrés et la coprophagie semble être assez répandue chez les oursins.

D'autre part, à l'appui de l'hypothèse du broutage algal, seule une zone limitée

de la surface externe des fèces était sujette au pâturage, et la trace résultante

est bien définie, ce qui suggère que l'oursin en train de se nourrir visait un

endroit précis à l'extérieur de l'excrément alors que le dernier était déjà

assez raide. À notre connaissance, le spécimen de G. pentax étudié

ici représente le premier enregistrement publié de cet ichnotaxon sur un

coprolithe.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 20, p. 847-855

En ligne depuis le 25 décembre 2022

|

|

Mise en évidence de changements paléoenvironnementaux au Miocène-Holocène dans

l'estuaire du Rio Tinto (Sud-Ouest de l'Espagne) par des données sédimentologiques, géochimiques et faunistiques

Manuel ABAD, Marta ARROYO, Francisco RUIZ, María Luz GONZÁLEZ-REGALADO, Joaquín RODRÍGUEZ VIDAL, Luis Miguel CÁCERES, Tatiana IZQUIERDO, Antonio TOSCANO, Paula GÓMEZ, Gabriel GÓMEZ & Verónica ROMERO

| HTML  | PDF

| PDF  [3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2219

[3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2219

|

|

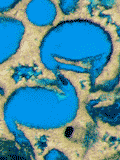

Résumé : Cet article étudie l'évolution paléoenvironnementale

des couches d'un carottage d'une vingtaine de mètres effectué dans une petite anse de

l'estuaire de Tinto-Odiel (Sud-Ouest de l'Espagne). La reconstitution des

environnement est étayée par des données sédimentologiques, géochimiques et

paléontologiques, ainsi que par des datations absolues. On y a distingué sept

phases avec le passage des milieux marins du Néogène supérieur à un bassin

d'eau douce sub-récent et un remplissage anthropique final. D'après ces

données,

cette zone a été ennoyée lors du maximum de la transgression MIS-1 (6500-5200

ans calibrés AP), avec la présence temporaire d'un chenal infralittoral avec des

herbiers à phanérogames. Au cours de cette évolution, trois pics géochimiques

ont été détectés ; ils correspondent successivement 1) aux premiers indices d'activités minières

(~4500 ans calibrés AP), 2) à un épisode d'exploitation minière intensive (1850-1960)

et 3) à une période industrielle (1966-1985) caractérisée par le déversement dans cet

estuaire de déchets très polluants. Résumé : Cet article étudie l'évolution paléoenvironnementale

des couches d'un carottage d'une vingtaine de mètres effectué dans une petite anse de

l'estuaire de Tinto-Odiel (Sud-Ouest de l'Espagne). La reconstitution des

environnement est étayée par des données sédimentologiques, géochimiques et

paléontologiques, ainsi que par des datations absolues. On y a distingué sept

phases avec le passage des milieux marins du Néogène supérieur à un bassin

d'eau douce sub-récent et un remplissage anthropique final. D'après ces

données,

cette zone a été ennoyée lors du maximum de la transgression MIS-1 (6500-5200

ans calibrés AP), avec la présence temporaire d'un chenal infralittoral avec des

herbiers à phanérogames. Au cours de cette évolution, trois pics géochimiques

ont été détectés ; ils correspondent successivement 1) aux premiers indices d'activités minières

(~4500 ans calibrés AP), 2) à un épisode d'exploitation minière intensive (1850-1960)

et 3) à une période industrielle (1966-1985) caractérisée par le déversement dans cet

estuaire de déchets très polluants.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 19, p. 825-845

En ligne depuis le 25 décembre 2022

|

|

Bivalves ptériomorphes pliocènes du Sahel d'Alger (Algérie) : Systématique et paléo-écologie

Sabiha TALMAT, Madani BENYOUCEF, Bruno FERRÉ, Sabrina BOUZEGUELLA & Fatma-Zohra OUCHENE

| HTML  | PDF

| PDF  [3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2218

[3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2218

|

|

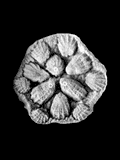

Résumé : Une centaine de spécimens de bivalves ptériomorphes ont été récoltés dans les dépots marins des formations marno-sableuses pliocènes du Sahel d'Alger qui correspondent à des faciès de transition entre les dépots marneux profonds du Plaisancien et les dépots molassiques de l'Astien. Ils sont ici analysés sur le plan

taxonomique, taphonomique, paléoécologique et paléoenvironemental. L'inventaire taxonomique préliminaire comprend 27 espèces appartenant à huit familles :

Arcidae, Nuculidae, Glycymeridae, Spondylidae, Pectinidae, Plicatulidae, Gryphaeidae et

Ostreideae. Deux unités sédimentaires avec une biodiversité différente des bivalves ont été

reconnues : La première peu profonde de milieu infralittoral est caractérisée par Flabellipecten alessii, Aequipecten angelonii, Ostrea lamellosa et O. edulis ; la

seconde, plus profonde, circalittorale comprend principalement Amusium cristatum. Les coquilles de ces bivalves comportent des traces de

sclérobiontes. Les traces de bioérosion sont principalement attribuables à des éponges clionides (Entobia

isp.), des polychètes (Maeandropolydora isp. et Caulostrepsis

isp.), des bivalves (Gastrochaenolites isp.) et à des gastéropodes prédateurs (Oichnus

isp.). Les organismes encroûtants identifiés sont des valves d'huîtres

juvéniles, des balanes, des polychètes (serpulidés) et des bryozoaires

indéterminés. L'analyse de ces traces majoritairement observées sur les bivalves de grande taille indiquerait plutôt un changement environnemental

progressif, d'un milieu à haute énergie vers une à basse énergie et des eaux plus

profondes, et devrait correspondre à une mer plutôt peu profonde avec des eaux bien

oxygénées. Résumé : Une centaine de spécimens de bivalves ptériomorphes ont été récoltés dans les dépots marins des formations marno-sableuses pliocènes du Sahel d'Alger qui correspondent à des faciès de transition entre les dépots marneux profonds du Plaisancien et les dépots molassiques de l'Astien. Ils sont ici analysés sur le plan

taxonomique, taphonomique, paléoécologique et paléoenvironemental. L'inventaire taxonomique préliminaire comprend 27 espèces appartenant à huit familles :

Arcidae, Nuculidae, Glycymeridae, Spondylidae, Pectinidae, Plicatulidae, Gryphaeidae et

Ostreideae. Deux unités sédimentaires avec une biodiversité différente des bivalves ont été

reconnues : La première peu profonde de milieu infralittoral est caractérisée par Flabellipecten alessii, Aequipecten angelonii, Ostrea lamellosa et O. edulis ; la

seconde, plus profonde, circalittorale comprend principalement Amusium cristatum. Les coquilles de ces bivalves comportent des traces de

sclérobiontes. Les traces de bioérosion sont principalement attribuables à des éponges clionides (Entobia

isp.), des polychètes (Maeandropolydora isp. et Caulostrepsis

isp.), des bivalves (Gastrochaenolites isp.) et à des gastéropodes prédateurs (Oichnus

isp.). Les organismes encroûtants identifiés sont des valves d'huîtres

juvéniles, des balanes, des polychètes (serpulidés) et des bryozoaires

indéterminés. L'analyse de ces traces majoritairement observées sur les bivalves de grande taille indiquerait plutôt un changement environnemental

progressif, d'un milieu à haute énergie vers une à basse énergie et des eaux plus

profondes, et devrait correspondre à une mer plutôt peu profonde avec des eaux bien

oxygénées.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 18, p. 795-824

En ligne depuis le 25 décembre 2022

|

|

Nannofossiles calcaires du Bédoulien sommital et du Gargasien inférieur de La Tuilière - St-Saturnin-lès-Apt (région du stratotype de l'Aptien, Vaucluse, Sud-Est de la France)

Bernard C. LAMBERT

| HTML  | PDF

| PDF  [3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2217

[3.071 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2217

|

|

Résumé : Une coupe composite de

148 m localisée dans la région stratotypique de Gargas (Sud-Est de la France)

a été étudiée pour son contenu en nannofossiles calcaires. Les quatre coupes

couvrent le Bédoulien supérieur et le Gargasien inférieur. La limite entre

Aptien inférieur (Bédoulien) et Aptien supérieur (Gargasien) a été reconnue

à la partie inférieure de la coupe basale au sud du village de Clavaillan. Un

total de 75 échantillons ont été préparés pour l'analyse taxinomique et

stratigraphique. Résumé : Une coupe composite de

148 m localisée dans la région stratotypique de Gargas (Sud-Est de la France)

a été étudiée pour son contenu en nannofossiles calcaires. Les quatre coupes

couvrent le Bédoulien supérieur et le Gargasien inférieur. La limite entre

Aptien inférieur (Bédoulien) et Aptien supérieur (Gargasien) a été reconnue

à la partie inférieure de la coupe basale au sud du village de Clavaillan. Un

total de 75 échantillons ont été préparés pour l'analyse taxinomique et

stratigraphique.

Eprolithus floralis est présent dans les premiers échantillons de la succession

stratigraphique. La première apparition de cette espèce qui marque la base de

la sous-zone NC7A a été documentée dans la partie sommitale de l'Aptien inférieur

(Bédoulien) dans d'autres coupes du Sud-Est

de la France. La dernière apparition du genre Micrantholithus

a été utilisée pour identifier la base de la sous-zone NC7B. Cette limite de

sous-zone a été placée à 48 m dans la coupe Les Gays I (113.5m dans la coupe

composite) en dessous de la première apparition du foraminifère planctonique Globigerinelloides

ferreolensis dans l'échantillon du dessus (50 m). La première

apparition de Braarudosphaera africana

est identifiée comme un horizon régional à l'intérieur de la partie inférieure

de la sous-zone NC7A et un repère local pour la limite Bédoulien/Gargasien.

Cet événement a été placé à 15,5 m dans la coupe de Clavaillan à la base

de la Zone à Dufrenoyia

furcata (ammonite) et dans le "Niveau Blanc inférieur" (marqueur

NB1).

Une attention particulière a été portée aux

Nannoconidés toujours abondants à très abondants dans tous les échantillons. Sur cet intervalle stratigraphique relativement court, cinq groupes

morphologiques principaux (A-E) avec une quinzaine d'espèces ont été

identifiés.

Quatre biozones à Nannoconus, dont une subdivisée en deux sous-zones, ont été

distinguées. La biozone B est limitée au Bédoulien et a

été corrélée à la partie inférieure de la sous-zone NC7A (i.e.,

NC7A1). Les biozones GI et GII (A-B) ont été corrélées à la partie supérieure

de la sous-zone NC7A (i.e., NC7A2) et la biozone GIII à la sous-zone

NC7B dans le Gargasien.

Assipetra, un autre genre résistant à

la dissolution, a également été pris en considération dans les analyses

semi-quantitatives, dont les représentants ont été séparés en petites et

grandes formes sur la base d'un seuil de taille de 10 μm. Les taux les plus élevés de grands morphotypes sont reconnus dans les

10,5 m inférieurs de la coupe de Clavaillan (Bédoulien). Cet épisode est à

peu près équivalent de l'acmé à grande Assipetra observée dans la

partie basale de la coupe de Serre Chaitieu dans le bassin Vocontien voisin.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 17, p. 745-793

En ligne depuis le 11 novembre 2022

|

|

Affleurements paléoentomologiques (insectes fossiles) au Liban

Sibelle MAKSOUD, Bruno R.C. GRANIER & Dany AZAR

| HTML  | PDF

| PDF  [7.133 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2216

[7.133 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2216

|

|

Résumé : Avec 35 affleurements crétacés recelant des

insectes fossiles, soit dans de l'ambre, soit sous forme d'impressions-compressions

(adpressions) de roches (marnes, calcaires, cinérite ou dysodile), le Liban a

depuis toujours significativement contribué aux progrès de la

paléoentomologie et à l'amélioration de notre compréhension de l'évolution

des insectes et de leur paléobiodiversité. En dépit de sa petite superficie,

ce pays peut être considéré comme l'un des plus riches en gisements fossilifères

ayant fourni des insectes. Ceci est dû principalement à son histoire

géologique dans le cadre paléogéographique de la Péritéthys au cours du

Crétacé inférieur et "moyen", i.e., dans un domaine

équatorial ou subéquatorial avec notamment des paléoenvironnements

fluvio-lacustres à proximité de forêts tropicales ou des

paléoenvironnements marins proximaux subtropicaux. Un examen exhaustif de tous

les affleurements avec des insectes a été réalisé et une liste détaillée

de tous les insectes fossiles du Liban est fournie. Résumé : Avec 35 affleurements crétacés recelant des

insectes fossiles, soit dans de l'ambre, soit sous forme d'impressions-compressions

(adpressions) de roches (marnes, calcaires, cinérite ou dysodile), le Liban a

depuis toujours significativement contribué aux progrès de la

paléoentomologie et à l'amélioration de notre compréhension de l'évolution

des insectes et de leur paléobiodiversité. En dépit de sa petite superficie,

ce pays peut être considéré comme l'un des plus riches en gisements fossilifères

ayant fourni des insectes. Ceci est dû principalement à son histoire

géologique dans le cadre paléogéographique de la Péritéthys au cours du

Crétacé inférieur et "moyen", i.e., dans un domaine

équatorial ou subéquatorial avec notamment des paléoenvironnements

fluvio-lacustres à proximité de forêts tropicales ou des

paléoenvironnements marins proximaux subtropicaux. Un examen exhaustif de tous

les affleurements avec des insectes a été réalisé et une liste détaillée

de tous les insectes fossiles du Liban est fournie.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 16, p. 699-743

En ligne depuis le 14 septembre 2022

|

|

Un heliolitide discoïde Proporidae nouveau de l'Ordovicien supérieur de la région

baltique : Morphologie et modalités de croissance

Yves PLUSQUELLEC, Jaap EYZENGA & Percy S.F. van KEULEN

| HTML  | PDF

| PDF  [1.242 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2215

[1.242 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2215

|

|

Résumé : Une très petite espèce de Proporidae discoïde (Heliolitida), principalement conservée à l'état de moulage naturel dans

le chert d'Öjlemyr, un calcaire silicifié de l'Ordovicien supérieur (Katien

terminal), connu sous formes de blocs erratiques dans les dépôts du paléofleuve

Eridanos, dans l'Ouest et le Nord-Est de la province hollandaise de l'Overijssel et des deux côtés de la frontière allemande est décrite en détail. Le matériel est attribué au genre

Pinacopora Nicholson & Etheridge,

1878, réhabilité ici, proche de

Propora Milne-Edwards & Haime, 1849, et une nouvelle espèce,

P. baltica, est proposée. L'espèce, en plus des caractères propres au genre et des données biométriques, se caractérise principalement par des rides septales larges, faiblement proéminantes, portant de petites épines disposées sans ordre et alternant avec des sillons interseptaux étroits et lisses. Pour la première fois chez les heliolitides, un mode de développement de la colonie de type pleurodictyoïde est décrit. Seulement deux espèces de

Pinacopora sont connues,

P. baltica n. sp. (Ordovicien supérieur) et

P. grayi Nicholson & Etheridge,

1878 (Silurien inférieur), respectivement dans Baltica et Laurentia. Résumé : Une très petite espèce de Proporidae discoïde (Heliolitida), principalement conservée à l'état de moulage naturel dans

le chert d'Öjlemyr, un calcaire silicifié de l'Ordovicien supérieur (Katien

terminal), connu sous formes de blocs erratiques dans les dépôts du paléofleuve

Eridanos, dans l'Ouest et le Nord-Est de la province hollandaise de l'Overijssel et des deux côtés de la frontière allemande est décrite en détail. Le matériel est attribué au genre

Pinacopora Nicholson & Etheridge,

1878, réhabilité ici, proche de

Propora Milne-Edwards & Haime, 1849, et une nouvelle espèce,

P. baltica, est proposée. L'espèce, en plus des caractères propres au genre et des données biométriques, se caractérise principalement par des rides septales larges, faiblement proéminantes, portant de petites épines disposées sans ordre et alternant avec des sillons interseptaux étroits et lisses. Pour la première fois chez les heliolitides, un mode de développement de la colonie de type pleurodictyoïde est décrit. Seulement deux espèces de

Pinacopora sont connues,

P. baltica n. sp. (Ordovicien supérieur) et

P. grayi Nicholson & Etheridge,

1878 (Silurien inférieur), respectivement dans Baltica et Laurentia.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 15, p. 685-698

En ligne depuis le 14 septembre 2022

|

|

Notice

Nomenclaturale, p. 684

|

|

Tethysian, Tethyan ou ... Tethys Ocean et Tethys

Bruno GRANIER

| HTML  | PDF

| PDF  [125 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.22EN1 [125 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.22EN1

|

|

Résumé : Dans la langue anglaise, Tethys est un nom pour lequel il était superflu de créer un qualificatif dédié. L'utilisation des qualificatifs Tethyan ou Tethysian est fortement déconseillée. Rappelons, car il existe beaucoup de confusion sur ce point, que les taxons dont les noms comprennent la racine -tethy- sont nommés d'après la déesse grecque alors que ceux dont les noms portent le radical -tethys- font référence à l'Océan Téthys dans sa graphie allemande (Suess, 1901), française (Suess, 1902) ou anglaise (Suess, 1908). Résumé : Dans la langue anglaise, Tethys est un nom pour lequel il était superflu de créer un qualificatif dédié. L'utilisation des qualificatifs Tethyan ou Tethysian est fortement déconseillée. Rappelons, car il existe beaucoup de confusion sur ce point, que les taxons dont les noms comprennent la racine -tethy- sont nommés d'après la déesse grecque alors que ceux dont les noms portent le radical -tethys- font référence à l'Océan Téthys dans sa graphie allemande (Suess, 1901), française (Suess, 1902) ou anglaise (Suess, 1908).

|

|

Remerciements à nos lecteurs germanophones (Olaf Elicki, Mike

Reich, Torsten Scheyer, Ekbert Seibertz, ...) pour nous avoir signalé quelques erreurs

grammaticales : par

exemple, dans le premier tableau, on devrait lire "(die)

Tethys" au lieu de "(der) Tethys". [12/08/2022]

|

|

Carnets Geol., vol. 22, Notice éditoriale 1, p. 681-683

En ligne depuis le 10 août 2022

|

|

Le Calcaire de Tuburan (Crétacé inférieur) de l'île de Cebu, Philippines : Microfaciès, micropaléontologie, biostratigraphie et perspectives paléogéographiques

Jerali RODRIGO & Felix SCHLAGINTWEIT

| HTML  | PDF

| PDF  [4.570 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2214 [4.570 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2214

|

|

Résumé : La présence de blocs de calcaires

d'eaux peu profondes, recelant des orbitolinidés (Calcaire de Tuburan),

incorporés dans la succession volcanique de l'île de Cebu, au centre des

Philippines, est connue depuis les années 1950. Toutefois, nous manquions d'études

taxonomiques comprenant des données biostratigraphiques robustes, ou alors ces

dernières étaient peu ou mal étayées. Nous signalons ici la présence de

plusieurs taxons : Mesorbitolina

texana (Roemer), des formes de transition entre M.

texana et M. subconcava (Leymerie),

Mesorbitolina birmanica (Sahni),

Palaeodictyoconus actinostoma Arnaud-Vanneau

& Schroeder, Neorbitolinopsis

conica (Matsumaru), Paracoskinolina

sp., ainsi que de quelques autres foraminifères benthiques (genres Akcaya,

Praechrysalidina, Vercorsella), qui attestent d'un âge Aptien

supérieur. L'âge Albien supérieur antérieurement retenu pour le Calcaire de

Tuburan, basé sur Neorbitolinopsis conulus (Douvillé),

est donc rejeté. Cela pourrait provenir d'une erreur d'identification avec

Neorbitolinopsis conica (Matsumaru), un

orbitolinidé de l'Aptien - Albien inférieur récemment révisé. La

rareté des dictyoconidés du Crétacé inférieur dans le Calcaire de Tuburan

est attribuée à l'absence d'environnements favorables, i.e., à

l'absence de faciès lagunaires étendus, une caractéristique des plates-formes

carbonatées des marges continentales passives. Les microfaciès identifiés ici correspondent plutôt à

ceux de bordures de plate-forme

externe avec coraux, stromatoporoïdes, sclérosponges (par exemple, Acanthochaetetes)

et foraminifères planctoniques. La (micro-) faune de l'île de Cebu que nous

avons pu étudier présente des similitudes frappantes avec celle d'associations

signalées dans les guyots de l'ouest et du centre du Pacifique. Les âges

supposés de ces dernières sont plus jeunes (jusqu'à la fin de l'Albien) mais

établis sur des données qui ne devraient pas résister à une nouvelle

expertise. En conclusion, nous proposons un modèle dans lequel le Calcaire de

Tuburan de l'île de Cebu est interprété comme représentant les vestiges de

la couverture calcaire d'un ancien guyot qui aurait pris naissance à partir d'une

île volcanique dans le Pacifique centre-ouest avant d'être incorporé dans un

prisme d'accrétion (ou zone de mélange) lié aux processus régionaux de

subduction et de collision. Résumé : La présence de blocs de calcaires

d'eaux peu profondes, recelant des orbitolinidés (Calcaire de Tuburan),

incorporés dans la succession volcanique de l'île de Cebu, au centre des

Philippines, est connue depuis les années 1950. Toutefois, nous manquions d'études

taxonomiques comprenant des données biostratigraphiques robustes, ou alors ces

dernières étaient peu ou mal étayées. Nous signalons ici la présence de

plusieurs taxons : Mesorbitolina

texana (Roemer), des formes de transition entre M.

texana et M. subconcava (Leymerie),

Mesorbitolina birmanica (Sahni),

Palaeodictyoconus actinostoma Arnaud-Vanneau

& Schroeder, Neorbitolinopsis

conica (Matsumaru), Paracoskinolina

sp., ainsi que de quelques autres foraminifères benthiques (genres Akcaya,

Praechrysalidina, Vercorsella), qui attestent d'un âge Aptien

supérieur. L'âge Albien supérieur antérieurement retenu pour le Calcaire de

Tuburan, basé sur Neorbitolinopsis conulus (Douvillé),

est donc rejeté. Cela pourrait provenir d'une erreur d'identification avec

Neorbitolinopsis conica (Matsumaru), un

orbitolinidé de l'Aptien - Albien inférieur récemment révisé. La

rareté des dictyoconidés du Crétacé inférieur dans le Calcaire de Tuburan

est attribuée à l'absence d'environnements favorables, i.e., à

l'absence de faciès lagunaires étendus, une caractéristique des plates-formes

carbonatées des marges continentales passives. Les microfaciès identifiés ici correspondent plutôt à

ceux de bordures de plate-forme

externe avec coraux, stromatoporoïdes, sclérosponges (par exemple, Acanthochaetetes)

et foraminifères planctoniques. La (micro-) faune de l'île de Cebu que nous

avons pu étudier présente des similitudes frappantes avec celle d'associations

signalées dans les guyots de l'ouest et du centre du Pacifique. Les âges

supposés de ces dernières sont plus jeunes (jusqu'à la fin de l'Albien) mais

établis sur des données qui ne devraient pas résister à une nouvelle

expertise. En conclusion, nous proposons un modèle dans lequel le Calcaire de

Tuburan de l'île de Cebu est interprété comme représentant les vestiges de

la couverture calcaire d'un ancien guyot qui aurait pris naissance à partir d'une

île volcanique dans le Pacifique centre-ouest avant d'être incorporé dans un

prisme d'accrétion (ou zone de mélange) lié aux processus régionaux de

subduction et de collision.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 14, p. 661-679

En ligne depuis le 10 août 2022

|

|

Chronostratigraphie du Tithonien-Hauterivien (Jurassique terminal-Crétacé inférieur), du sous-domaine méditerranéen-caucasien et des Andes méridionales : Un exercice stratigraphique et l'échelle de temps

Robert W. SCOTT

| HTML  | PDF

| PDF  [1.106 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2213 [1.106 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2213

|

|

Résumé : De nouvelles datations radio-isotopiques des strates de l'intervalle

Tithonien-Hauterivien du Bassin de Neuquén contribuent à significativement recalibrer les âges numériques du

Crétacé inférieur. Afin d'évaluer les implications de la révision de ces âges,

un exercice de corrélation graphique incluant vingt-trois coupes andines de

l'intervalle Tithonien-Hauterivien a été réalisé. Il intègre les

distributions de 254 espèces, les limites de

séquence, les chrons de polarité et les âges radio-isotopiques qui composent la

base de données ANDESCS. Cette base de données reproduit fidèlement l'ordre

des zones d'ammonites andines et les replace sur l'échelle métrique relative

d'une coupe composite de référence. Les éléments de la base de données ANDESCS

ont été corrélés avec la base de données LOK2016 qui restitue les

distributions des ammonites, calpionelles et nannofossiles ainsi que des chrons de polarité pour

l'intervalle Tithonien-Albien pour des coupes de référence d'étages du sous-domaine

méditerranéo-caucasien. En 2017, ces distributions furent calibrées sur les

millions d'années de la GTS2016. Bien que la plupart des ammonoïdes andins soient

endémiques du sous-domaine indo-pacifique, des zones de nannofossiles et de calpionelles

ainsi que des chrons de polarité ont été reconnus dans les deux sous-domaines. Résumé : De nouvelles datations radio-isotopiques des strates de l'intervalle

Tithonien-Hauterivien du Bassin de Neuquén contribuent à significativement recalibrer les âges numériques du

Crétacé inférieur. Afin d'évaluer les implications de la révision de ces âges,

un exercice de corrélation graphique incluant vingt-trois coupes andines de

l'intervalle Tithonien-Hauterivien a été réalisé. Il intègre les

distributions de 254 espèces, les limites de

séquence, les chrons de polarité et les âges radio-isotopiques qui composent la

base de données ANDESCS. Cette base de données reproduit fidèlement l'ordre

des zones d'ammonites andines et les replace sur l'échelle métrique relative

d'une coupe composite de référence. Les éléments de la base de données ANDESCS

ont été corrélés avec la base de données LOK2016 qui restitue les

distributions des ammonites, calpionelles et nannofossiles ainsi que des chrons de polarité pour

l'intervalle Tithonien-Albien pour des coupes de référence d'étages du sous-domaine

méditerranéo-caucasien. En 2017, ces distributions furent calibrées sur les

millions d'années de la GTS2016. Bien que la plupart des ammonoïdes andins soient

endémiques du sous-domaine indo-pacifique, des zones de nannofossiles et de calpionelles

ainsi que des chrons de polarité ont été reconnus dans les deux sous-domaines.

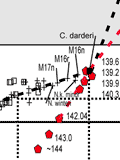

Cet exercice stratigraphique permet de placer la base

du Berriasien telle que définie en France au sein de la Zone à Substeueroceras koeneni. Dans les

coupes andines, cette limite est corrélée

avec celle des zones à Crassicolaria et à Calpionella datée d'environ 141 Ma. La

base du Valanginien définie par Calpionellites darderi se corrèle avec

la Zone à Neocomites wichmanni du Bassin de Neuquén recalibrée à 139,50

Ma, ce qui est confirmé par de multiples datations en Argentine, au Mexique, au

Tibet et en d'autres régions. La base de l'Hauterivien est corrélée avec la base de la

Zone à Holcoptychites neuquensis du Bassin de Neuquén recalibrée à 131 Ma. Le sommet de

l'Hauterivien se trouve dans la Zone à Sabaudiella riverorum du Bassin de Neuquén et est daté

de 127 Ma sous une discordance.

Les cycles astrochronologiques cyclostratigraphiques

précédents ont fait l'objet de calculs de moyennes qui attribuent au Tithonien

une durée de 5,67 myr, 5,27 myr au Berriasien, 5,30 myr au Valanginien, et 5,60 myr à l'Hauterivien. L'âge de chaque étage est alors recalculé en soustrayant ou ajoutant les durées révisées

à l'âge le plus couramment attribué à la base du Valanginien soit 139,5 Ma. Ces âges

constituent une révision de l'échelle de temps des étages Berriasien à Hauterivien. Les

âges des limites des étages sont ainsi en moyenne 2,8 myr plus longs que ceux

proposés suite aux dernières datations radio-isotopiques du Bassin de Neuquén.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 13, p. 619-660

En ligne depuis le 1 août 2022

|

|

Les algues corallines encroûtantes priaboniennes du bassin paléogène des Carpates centrales

Juraj HRABOVSKÝ & Dušan STAREK

| HTML  | PDF

| PDF  [8.002 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2212 [8.002 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2212

|

|

Résumé : Les algues corallines encroûtantes constituent

un groupe d'organismes important pour la formation des calcaires du Priabonien

inférieur du bassin paléogène des Carpates centrales. En dépit des efforts

des premiers paléontologues, aucune classification ancienne ne tenait compte

ni de l'éventail des caractéristiques diagnostiques, ni des concepts

taxinomiques modernes, ce qui compromettait leur utilisation à des fins

d'interprétations paléontologiques modernes. La situation a été rendue

encore plus complexe lorsque les analyses génétiques des algues corallines

actuelles ont mis en évidence les limites de la classification morpho-anatomique

et l'existence d'un plus grand nombre de genres, lesquels peuvent aussi être

identifiés dans le registre fossile. Parce que la paléontologie utilise

exclusivement des caractères morpho-anatomiques, il est nécessaire de

faire une synthèse des approches phylogénétiques moléculaires et de la

classification paléontologique. Nos études paléontologiques basées sur les résultats

publiés de la génétique moléculaire des algues corallines ont permis :

1) l'identification de dix-sept espèces morphologiques d'algues

corallines regroupées en six genres : Sporolithon lugeoni, Sporolithon

nummuliticum, Sporolithon sp. 1, Sporolithon sp. 2, Lithothamnion

camarasae, Lithothamnion cf. corallioides, Lithothamnion

prascoi, Lithothamnion cf. ramosissimum, Lithothamnion

roveretoi, Lithothamnion sp., Phymatolithon sp., Mesophyllum

fructiferum, Mesophyllum cf. engelhartii, Mesophyllum

sp., Chamberlainium lemoinei, Lithoporella melobesioides et Lithoporella

cf. minus ; 2) la description de Chamberlainium lemoinei (Miranda)

comb. nov. connue depuis le Bartonien et 3) l'identification d'une algue

coralline

encroûtante unique provisoirement attribuée au genre Lithothamnion. Résumé : Les algues corallines encroûtantes constituent

un groupe d'organismes important pour la formation des calcaires du Priabonien

inférieur du bassin paléogène des Carpates centrales. En dépit des efforts

des premiers paléontologues, aucune classification ancienne ne tenait compte

ni de l'éventail des caractéristiques diagnostiques, ni des concepts

taxinomiques modernes, ce qui compromettait leur utilisation à des fins

d'interprétations paléontologiques modernes. La situation a été rendue

encore plus complexe lorsque les analyses génétiques des algues corallines

actuelles ont mis en évidence les limites de la classification morpho-anatomique

et l'existence d'un plus grand nombre de genres, lesquels peuvent aussi être

identifiés dans le registre fossile. Parce que la paléontologie utilise

exclusivement des caractères morpho-anatomiques, il est nécessaire de

faire une synthèse des approches phylogénétiques moléculaires et de la

classification paléontologique. Nos études paléontologiques basées sur les résultats

publiés de la génétique moléculaire des algues corallines ont permis :

1) l'identification de dix-sept espèces morphologiques d'algues

corallines regroupées en six genres : Sporolithon lugeoni, Sporolithon

nummuliticum, Sporolithon sp. 1, Sporolithon sp. 2, Lithothamnion

camarasae, Lithothamnion cf. corallioides, Lithothamnion

prascoi, Lithothamnion cf. ramosissimum, Lithothamnion

roveretoi, Lithothamnion sp., Phymatolithon sp., Mesophyllum

fructiferum, Mesophyllum cf. engelhartii, Mesophyllum

sp., Chamberlainium lemoinei, Lithoporella melobesioides et Lithoporella

cf. minus ; 2) la description de Chamberlainium lemoinei (Miranda)

comb. nov. connue depuis le Bartonien et 3) l'identification d'une algue

coralline

encroûtante unique provisoirement attribuée au genre Lithothamnion.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 12, p. 567-617

En ligne depuis le 1 août 2022

|

|

Zonation de l'Éocène de la région des Caraïbes et de l'Amérique centrale à l'aide des grands foraminifères benthiques

Simon F. MITCHELL, Edward ROBINSON, Ercan ÖZCAN, Mark M. JIANG & Natalie ROBINSON

| HTML  | PDF

| PDF  [43.031 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2211 [43.031 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2211

|

|

Résumé : Le matériel de notre étude des grands foraminifères benthiques (GFB) de

l'Éocène de la Jamaïque provient de la récolte de spécimens

dégagés. Leur distribution a été calée sur une échelle chronostratigraphique fondée

sur les nannofossiles calcaires identifiés à partir de broyats des mêmes échantillons ou d'échantillons adjacents. Les résultats

de ce calibrage biostratigraphique permettent d'élaborer une zonation détaillée de

l'Éocène, soit 14 zones fondées en grande partie sur les lépidocyclinides et

formes affines. On démontre que cette zonation peut s'appliquer aux Caraïbes et

aux Amériques, depuis la partie septentrionale de l'Amérique du Sud et, via l'Amérique centrale, jusqu'à la partie méridionale de l'Amérique du

Nord. La biostratigraphie par GFB s'appuie sur l'évolution des différents

groupes. Trois zones sont ainsi identifiées pour l'Yprésien, six pour le Lutétien, trois

pour le Bartonien et deux pour le Priabonien. Afin d'organiser taxinomiquement ces

GFB, nous avons révisé les

groupes importants présents à l'Éocène et utilisés dans notre zonation. Ils

sont pour la plupart abondamment figurés. Notre révision réorganise les genres

décrits en clades évolutifs et monophylétiques auxquels nous attribuons le

niveau hiérarchique de famille et sous-famille. Nous fournissons des

précisions sur les taxons publiés en donnant les critères qui ont servi à

leur identification. Quelques taxons nouveaux (deux familles, une sous-famille, quatre genres

et cinq espèces) sont introduits ici ; il s'agit de Butterliniana

n. gen., Helicosteginidae n. fam., Helicostegina minor n. sp., Helicostegina jamaicensis

n. sp., Helicostegina jeannemairae n. sp., Pseudolepidinidae n. fam., Orbitoininae

n. subfam., Planorbitoinella n. gen., Polyorbitoinella n. gen., Polyorbitoinella lilyfieldensis

n. sp., Orbitoina wrighti n. sp. et Nephronummulites n. gen. Résumé : Le matériel de notre étude des grands foraminifères benthiques (GFB) de

l'Éocène de la Jamaïque provient de la récolte de spécimens

dégagés. Leur distribution a été calée sur une échelle chronostratigraphique fondée

sur les nannofossiles calcaires identifiés à partir de broyats des mêmes échantillons ou d'échantillons adjacents. Les résultats

de ce calibrage biostratigraphique permettent d'élaborer une zonation détaillée de

l'Éocène, soit 14 zones fondées en grande partie sur les lépidocyclinides et

formes affines. On démontre que cette zonation peut s'appliquer aux Caraïbes et

aux Amériques, depuis la partie septentrionale de l'Amérique du Sud et, via l'Amérique centrale, jusqu'à la partie méridionale de l'Amérique du

Nord. La biostratigraphie par GFB s'appuie sur l'évolution des différents

groupes. Trois zones sont ainsi identifiées pour l'Yprésien, six pour le Lutétien, trois

pour le Bartonien et deux pour le Priabonien. Afin d'organiser taxinomiquement ces

GFB, nous avons révisé les

groupes importants présents à l'Éocène et utilisés dans notre zonation. Ils

sont pour la plupart abondamment figurés. Notre révision réorganise les genres

décrits en clades évolutifs et monophylétiques auxquels nous attribuons le

niveau hiérarchique de famille et sous-famille. Nous fournissons des

précisions sur les taxons publiés en donnant les critères qui ont servi à

leur identification. Quelques taxons nouveaux (deux familles, une sous-famille, quatre genres

et cinq espèces) sont introduits ici ; il s'agit de Butterliniana

n. gen., Helicosteginidae n. fam., Helicostegina minor n. sp., Helicostegina jamaicensis

n. sp., Helicostegina jeannemairae n. sp., Pseudolepidinidae n. fam., Orbitoininae

n. subfam., Planorbitoinella n. gen., Polyorbitoinella n. gen., Polyorbitoinella lilyfieldensis

n. sp., Orbitoina wrighti n. sp. et Nephronummulites n. gen.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 11, p. 409-565

En ligne depuis le 1 juillet 2022

|

|

Notice

Nomenclaturale, p. 566

|

|

Commentaires sur Laya et al. (2021), "Dissolution of ooids in seawater-derived fluids - an example from Lower Permian re-sedimented carbonates, West Texas, USA" [Sedimentology 68 (6), 2671-2706]

Bruno R.C. GRANIER & Christopher G.St.C. KENDALL

| HTML  | PDF

| PDF  [5.065 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2210 [5.065 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2210

|

|

Résumé : Cette réévaluation d'une des interprétations antérieures des turbidites

calcaires de la Formation Spraberry dans le champ pétrolier de Happy (comté de

Garza, nord-ouest du Texas) est fondée sur des analyses pétrographiques de

routine avec un microscope standard. La succession de modifications

diagénétiques que nous avons reconnues dans ces dépôts en eaux profondes comprend une cimentation initiale

relativement limitée par une calcite faiblement magnésienne suivie de la dissolution partielle ou complète des

éléments figurés initialement composés d'aragonite et de calcite très

magnésienne ; cette dissolution a été facilitée par la

présence d'une porosité intergranulaire primaire résiduelle. Nos observations

contredisent l'affirmation de Laya et al. (2021) selon laquelle la cimentation n'a

laissé aucune porosité intergranulaire résiduelle, ce qui impliquerait qu'aucune

dissolution ultérieure des ooïdes n'aurait été possible. Au lieu

de cela, l'étude que nous avons réalisée à partir des mêmes lames minces

a révélé qu'une porosité intergranulaire primaire résiduelle est encore

présente comme en attestent d'ailleurs certaines photos de ces auteurs. La plupart des

lames minces avec des faciès granulaires poreux montrent des vides de

dissolution effondrés bordés par le ciment initial peu développé et

affichent des valeurs de perméabilité mesurées

comprises entre quelques mD (millidarcy) et quelques dizaines de mD. Les ciments isopaques

en calcite faiblement magnésienne sont observés dans presque toutes les lames minces,

où ils tapissent les bords de la plupart des pores intergranulaires. Comme ces ciments ne remplissent pas complètement les pores, il existe

toujours une porosité primaire résiduelle bien connectée et donc accompagnée d'une perméabilité certaine ; de plus,

on note la quasi absence de ciment en calcite faiblement magnésienne dans les vides de dissolution, i.e., dans la porosité

secondaire. La compaction affecte les éléments figurés et, lorsque ceux-ci sont partiellement dissous, les

vides de dissolution mais aussi les espaces intergranulaires. La dissolution de l'aragonite (une composante

majeure) et celle de la calcite très magnésienne (peut-être une composante mineure) n'ont probablement pas

été contemporaines. La chronologie relative de la séquence paragénétique définie ici

a dû être la suivante : 1) cimentation par une

calcite faiblement magnésienne ; 2) dissolution de l'aragonite facilitée par l'oxydation

de la matière organique dans les "biocristaux" des bioclastes et

des cortex oolithiques ; 3) formation d'une brèche d'écrasement, par compaction

d'abord mécanique, puis chimique provoquant l'effondrement local des microcavités

correspondant à certains des plus grands pores. L'ensemble des processus a donc été régi par

une phase de cimentation réalisée initialement dans un contexte diagénétique d'enfouissement peu profond,

suivie par une phase de dissolution, alors que la compaction chimique correspond

à un cadre diagénétique d'enfouissement nettement plus profond. L'épisode final marqué par la migration des

hydrocarbures dans les réservoirs carbonatés du champ pétrolier de Happy

signe l'arrêt de la diagenèse de ces carbonates. La théorie de Laya et al.

(2021) d'une dissolution des ooïdes dans les "fluides" directement "dérivés de l'eau de mer" n'est pas

étayée par la séquence paragénétique décrite ci-dessus. Résumé : Cette réévaluation d'une des interprétations antérieures des turbidites

calcaires de la Formation Spraberry dans le champ pétrolier de Happy (comté de

Garza, nord-ouest du Texas) est fondée sur des analyses pétrographiques de

routine avec un microscope standard. La succession de modifications

diagénétiques que nous avons reconnues dans ces dépôts en eaux profondes comprend une cimentation initiale

relativement limitée par une calcite faiblement magnésienne suivie de la dissolution partielle ou complète des

éléments figurés initialement composés d'aragonite et de calcite très

magnésienne ; cette dissolution a été facilitée par la

présence d'une porosité intergranulaire primaire résiduelle. Nos observations

contredisent l'affirmation de Laya et al. (2021) selon laquelle la cimentation n'a

laissé aucune porosité intergranulaire résiduelle, ce qui impliquerait qu'aucune

dissolution ultérieure des ooïdes n'aurait été possible. Au lieu

de cela, l'étude que nous avons réalisée à partir des mêmes lames minces

a révélé qu'une porosité intergranulaire primaire résiduelle est encore

présente comme en attestent d'ailleurs certaines photos de ces auteurs. La plupart des

lames minces avec des faciès granulaires poreux montrent des vides de

dissolution effondrés bordés par le ciment initial peu développé et

affichent des valeurs de perméabilité mesurées

comprises entre quelques mD (millidarcy) et quelques dizaines de mD. Les ciments isopaques

en calcite faiblement magnésienne sont observés dans presque toutes les lames minces,

où ils tapissent les bords de la plupart des pores intergranulaires. Comme ces ciments ne remplissent pas complètement les pores, il existe

toujours une porosité primaire résiduelle bien connectée et donc accompagnée d'une perméabilité certaine ; de plus,

on note la quasi absence de ciment en calcite faiblement magnésienne dans les vides de dissolution, i.e., dans la porosité

secondaire. La compaction affecte les éléments figurés et, lorsque ceux-ci sont partiellement dissous, les

vides de dissolution mais aussi les espaces intergranulaires. La dissolution de l'aragonite (une composante

majeure) et celle de la calcite très magnésienne (peut-être une composante mineure) n'ont probablement pas

été contemporaines. La chronologie relative de la séquence paragénétique définie ici

a dû être la suivante : 1) cimentation par une

calcite faiblement magnésienne ; 2) dissolution de l'aragonite facilitée par l'oxydation

de la matière organique dans les "biocristaux" des bioclastes et

des cortex oolithiques ; 3) formation d'une brèche d'écrasement, par compaction

d'abord mécanique, puis chimique provoquant l'effondrement local des microcavités

correspondant à certains des plus grands pores. L'ensemble des processus a donc été régi par

une phase de cimentation réalisée initialement dans un contexte diagénétique d'enfouissement peu profond,

suivie par une phase de dissolution, alors que la compaction chimique correspond

à un cadre diagénétique d'enfouissement nettement plus profond. L'épisode final marqué par la migration des

hydrocarbures dans les réservoirs carbonatés du champ pétrolier de Happy

signe l'arrêt de la diagenèse de ces carbonates. La théorie de Laya et al.

(2021) d'une dissolution des ooïdes dans les "fluides" directement "dérivés de l'eau de mer" n'est pas

étayée par la séquence paragénétique décrite ci-dessus.

|

|

Note éditoriale:

Suite à la lecture d'un article rédigé par

J.C. Laya et al. dans la revue Sedimentology, les auteurs ont soumis le 2 novembre 2021 un premier manuscrit de discussion basé sur des analogues. Le

9 novembre, ce premier manuscrit leur était retourné accompagné de commentaires

plutôt désobligeants de trois éditeurs et du label "Reject & Resubmit". Le 7 mars

2022, le premier auteur (BRCG) recevait un colis postal avec 40 lames minces à examiner sur

un laps de temps limité à deux semaines. À cette occasion, il s'est vu facturer

des taxes d'importation d'un montant non négligeable pour ce "matériel scientifique". Le 14 mai, les auteurs

soumettaient un nouveau manuscrit de discussion basé sur ce matériel, i.e.,

celui-la même qui avait été étudié par J.C. Laya et al. Le

7 juin, ce second manuscrit s'est vu attribuer le label "Immediate Reject" sans

qu'il n'y ait eu une quelconque relecture préalable de la part des

éditeurs. Entre-temps, un plaignant a accusé le premier auteur (BRCG) de "graves manquements à la déontologie de l'édition académique" parce

que ce dernier avait publié des photos de ces lames minces sur un réseau social. Le

05 avril puis le 18 mai, cette même personne s'est plainte auprès de l'Université de Bretagne Occidentale,

une action qui peut être qualifiée de calomnieuse, voire diffamatoire. Notez que les auteurs

avaient obtenu l'autorisation écrite de publier ce manuscrit de discussion et un autre

manuscrit de la part du propriétaire légitime du champ Happy Spraberry, également

propriétaire légal de tous les produits dérivés de leur matériel (des

carottes, par exemple). Il semblerait d'ailleurs qu'il n'y ait aucune preuve que

c'eût été le cas pour les partis adverses.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 10, p. 395-408

En ligne depuis le 19 juin 2022

|

|

Une association d'ammonites rare dans la Zone à Romaniceras ornatissimum (Turonien moyen) du Massif d'Uchaux, Vaucluse, France

Francis AMÉDRO, Cyril BAUDOUIN, Gérard DELANOY, Christian DEVALQUE & Francis ROBASZYNSKI

| HTML  | PDF

| PDF  [8.119 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2209 [8.119 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2209

|

|

Résumé : Le Massif d'Uchaux (Vaucluse, SE France) est un des rares lieux en Europe où des récoltes d'ammonites peuvent être effectuées du sommet du Turonien moyen au Turonien supérieur. Ce qui a conduit Alcide d'Orbigny à citer en 1852 Uchaux comme "type français de l'étage Turonien" en complément de Saumur, Tourtenay, Montrichard et Tours, localités nommées en 1842 lors de la création de l'étage. En 2014, la monographie de Robaszynski et al. a synthétisé et réactualisé les informations disponibles sur la litho- et la biostratigraphie du Turonien du Massif d'Uchaux. Plus récemment, un nouvel affleurement à Mondragon, au lieu-dit les Prés Morel, a recoupé la totalité des siltites et grès carbonatés à Spongia du Membre des Peyras (UL3). Le matériel récolté comprend Lewesiceras peramplum (Mantell, 1822), Romaniceras (Romaniceras) marigniacum Amédro & Châtelier, 2020, R. (Yubariceras) ornatissimum (Stoliczka, 1864), R. (Y.) kanei Jones, 1938, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. carolinum (Orbigny, 1841), C. papale (Orbigny, 1841), C. turoniense (Orbigny, 1841) et une nouvelle espèce de Collignoniceras : C. rhodanicum Amédro, Baudouin & Delanoy sp. nov. Cette association, inédite pour la région, est caractéristique de la

Zone à Romaniceras ornatissimum qui est la troisième des quatre zones d'ammonites du Turonien moyen (Tm 3). Au sommet de cette 3e zone, la surprise fut de retrouver le biohorizon à Romaniceras marigniacum mis en évidence en 2020 dans la partie méridionale du Bassin de Paris au sommet du Tuffeau de Bourré et à la base du Tuffeau Jaune de Touraine. De plus, nous pensons maintenant que le Membre des Peyras doit être attribué dans sa totalité à la

Zone à Romaniceras ornatissimum. Enfin le matériel inclut l'une des plus riches populations de Collignoniceras carolinum connues au Monde (24 ex.), ce qui permet d'apprécier le spectre de variation morphologique de l'espèce et de mettre en évidence un dimorphisme avec l'existence de formes microconches et macroconches. Résumé : Le Massif d'Uchaux (Vaucluse, SE France) est un des rares lieux en Europe où des récoltes d'ammonites peuvent être effectuées du sommet du Turonien moyen au Turonien supérieur. Ce qui a conduit Alcide d'Orbigny à citer en 1852 Uchaux comme "type français de l'étage Turonien" en complément de Saumur, Tourtenay, Montrichard et Tours, localités nommées en 1842 lors de la création de l'étage. En 2014, la monographie de Robaszynski et al. a synthétisé et réactualisé les informations disponibles sur la litho- et la biostratigraphie du Turonien du Massif d'Uchaux. Plus récemment, un nouvel affleurement à Mondragon, au lieu-dit les Prés Morel, a recoupé la totalité des siltites et grès carbonatés à Spongia du Membre des Peyras (UL3). Le matériel récolté comprend Lewesiceras peramplum (Mantell, 1822), Romaniceras (Romaniceras) marigniacum Amédro & Châtelier, 2020, R. (Yubariceras) ornatissimum (Stoliczka, 1864), R. (Y.) kanei Jones, 1938, Collignoniceras woollgari regulare (Haas, 1946), C. carolinum (Orbigny, 1841), C. papale (Orbigny, 1841), C. turoniense (Orbigny, 1841) et une nouvelle espèce de Collignoniceras : C. rhodanicum Amédro, Baudouin & Delanoy sp. nov. Cette association, inédite pour la région, est caractéristique de la

Zone à Romaniceras ornatissimum qui est la troisième des quatre zones d'ammonites du Turonien moyen (Tm 3). Au sommet de cette 3e zone, la surprise fut de retrouver le biohorizon à Romaniceras marigniacum mis en évidence en 2020 dans la partie méridionale du Bassin de Paris au sommet du Tuffeau de Bourré et à la base du Tuffeau Jaune de Touraine. De plus, nous pensons maintenant que le Membre des Peyras doit être attribué dans sa totalité à la

Zone à Romaniceras ornatissimum. Enfin le matériel inclut l'une des plus riches populations de Collignoniceras carolinum connues au Monde (24 ex.), ce qui permet d'apprécier le spectre de variation morphologique de l'espèce et de mettre en évidence un dimorphisme avec l'existence de formes microconches et macroconches.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 9, p. 333-393

En ligne depuis le 1 juillet 2022

|

|

Le projet Kalkowsky - Chapitre IV. Étude de cas des réservoirs pétroliers de Happy Spraberry dans le nord-ouest du Texas (avec un supplément micropaléontologique et biostratigraphique) : Les cavités de dissolution effondrées ne doivent pas être traitées comme une catégorie d'ooïdes déformés

Bruno R.C. GRANIER, Christopher G.St.C. KENDALL & Daniel VACHARD

| HTML  | PDF

| PDF  [6.180 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2208 [6.180 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2208

|

|

Résumé : La Formation Spraberry

supérieur reconnue dans des gisements pétroliers du nord-ouest du Texas

correspond pour l'essentiel à des turbidites calcaires et coulées de débris.

L'analyse pétrographique de ses faciès poreux à grains autoportés a

révélé la présence de structures superposées de compaction, structures

controversées parfois appelées "ooïdes déformés". Sur la base de

la séquence paragénétique, il est démontré que ces allochems n'ont pas

été significativement déformés. En fait, les motifs associés en zigzag et

ceux en § (deux S combinés, symbole typographique de paragraphe) résultent de l'effondrement

de moules de dissolution, soit d'ooïdes, soit de bioclastes, en réponse à la

compaction mécanique de la structure fragile constituée par le ciment isopaque

en calcite peu magnésienne délimitant ces cavités. Par ailleurs, cette unité

stratigraphique, à laquelle on attribuait un âge Kungurien supérieur, s'avère

être près de 7 millions dannées plus ancienne. Résumé : La Formation Spraberry

supérieur reconnue dans des gisements pétroliers du nord-ouest du Texas

correspond pour l'essentiel à des turbidites calcaires et coulées de débris.

L'analyse pétrographique de ses faciès poreux à grains autoportés a

révélé la présence de structures superposées de compaction, structures

controversées parfois appelées "ooïdes déformés". Sur la base de

la séquence paragénétique, il est démontré que ces allochems n'ont pas

été significativement déformés. En fait, les motifs associés en zigzag et

ceux en § (deux S combinés, symbole typographique de paragraphe) résultent de l'effondrement

de moules de dissolution, soit d'ooïdes, soit de bioclastes, en réponse à la

compaction mécanique de la structure fragile constituée par le ciment isopaque

en calcite peu magnésienne délimitant ces cavités. Par ailleurs, cette unité

stratigraphique, à laquelle on attribuait un âge Kungurien supérieur, s'avère

être près de 7 millions dannées plus ancienne.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 8, p. 311-332

En ligne depuis le 2 juin 2022

|

|

Taxinomie des algues calcaires fossiles : Révision des genres Physoporella Steinmann et Oligoporella Pia (Dasycladales)

Tonći GRGASOVIĆ

| HTML  | PDF

| PDF  [31.142 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2207 [31.142 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2207

|

|

Résumé : La classification taxinomique et la distinction entre les genres Physoporella

Steinmann et Oligoporella Pia (Dasycladales, algues vertes) se sont avérées problématiques et ont entravé leur utilisation dans la stratigraphie et d'autres études. La présence de verticilles simples de piriformes latérales chez Physoporella et de doubles verticilles chez Oligoporella est considérée comme la principale caractéristique qui sépare ces genres. Sur cette base, les diagnoses des genres, mais aussi de toutes les espèces et variétés, sont modifiées ou complétées, et des descriptions détaillées sont données. À cette fin, les types de la collection de Pia ont été réexaminés et leur redocumentation et réinterprétation ont été effectuées. Des informations supplémentaires ont été obtenues à partir d'un matériel abondant provenant de gisements en Croatie (Mont Ivancica, Mont Medvednica, Mont umberak, Lika, Dalmatie). Seuls quelques taxons ont été examinés sur la base des données de la littérature. Pour toutes les espèces et variétés, des reconstructions sont données. Les taxons du Permien d'Asie de l'Est ne sont que brièvement décrits. Parmi les taxons étudiés, certains présentent une structure significativement différente de celle présente dans les espèces types des genres Physoporella et Oligoporella. Deux nouveaux genres, Ardeiporella et Neophysoporella, sont introduits pour les distinguer. Les genres Physoporella et Oligoporella, révisés, ainsi que les genres nouvellement établis donnent une image plus claire des relations phylogénétiques. Résumé : La classification taxinomique et la distinction entre les genres Physoporella

Steinmann et Oligoporella Pia (Dasycladales, algues vertes) se sont avérées problématiques et ont entravé leur utilisation dans la stratigraphie et d'autres études. La présence de verticilles simples de piriformes latérales chez Physoporella et de doubles verticilles chez Oligoporella est considérée comme la principale caractéristique qui sépare ces genres. Sur cette base, les diagnoses des genres, mais aussi de toutes les espèces et variétés, sont modifiées ou complétées, et des descriptions détaillées sont données. À cette fin, les types de la collection de Pia ont été réexaminés et leur redocumentation et réinterprétation ont été effectuées. Des informations supplémentaires ont été obtenues à partir d'un matériel abondant provenant de gisements en Croatie (Mont Ivancica, Mont Medvednica, Mont umberak, Lika, Dalmatie). Seuls quelques taxons ont été examinés sur la base des données de la littérature. Pour toutes les espèces et variétés, des reconstructions sont données. Les taxons du Permien d'Asie de l'Est ne sont que brièvement décrits. Parmi les taxons étudiés, certains présentent une structure significativement différente de celle présente dans les espèces types des genres Physoporella et Oligoporella. Deux nouveaux genres, Ardeiporella et Neophysoporella, sont introduits pour les distinguer. Les genres Physoporella et Oligoporella, révisés, ainsi que les genres nouvellement établis donnent une image plus claire des relations phylogénétiques.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 7, p. 171-310

En ligne depuis le 4 juin 2022

|

|

Description d'un rare palet dentaire déformé de raie aigle de mer (Myliobatiformes : Myliobatidae) du Néogène de Calvert Cliffs, Maryland, États-Unis d'Amérique

Stephen J. GODFREY, David J. BOHASKA & John MAISEY

| HTML  | PDF

| PDF  [937 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2206 [937 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2206

|

|

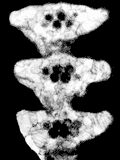

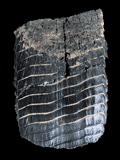

Résumé : Un palet

dentaire inférieur, isolé et déformé, d'une raie aigle de mer (Aetomylaeus

sp., Myliobatidae, Myliobatiformes) décrit ici provient d'un affleurement miocène

des Calvert Cliffs, Maryland, États-Unis d'Amérique. Les palets dentaires

déformés de myliobatides tels que celui-ci, qu'ils soient fossiles ou actuels,

sont extrêmement rares. Toutes les dents mésiales sont déformées ou

asymétriques, de telle manière que le côté droit de chaque dent forme un

angle d'environ 10 degrés sur l'axe transverse du palet dentaire. La forme

anormale asymétrique de la dent USNM PAL 726325 n'est pas considérée comme

résultant d'une déformation taphonomique ou actuelle. Mais la déformation

présentée par USNM PAL 726325 indiquerait plutôt que des dents successives,

pareillement déformées, surviennent comme le résultat d'une déformation

anatomique récidivante du palet dentaire. D'après la constance de la

silhouette déformée de chaque dent, il apparaîtrait que le palet dentaire a

conservé sa forme anormale au moins au cours de la période représentée par

l'âge de la plaque dentaire. Si cette interprétation est juste, cette

difformité n'était pas fatale et n'handicapait pas de manière significative

la fonctionnalité du pavage dentaire pendant une partie notable de (voire toute)

l'espérance de vie de l'individu. Résumé : Un palet

dentaire inférieur, isolé et déformé, d'une raie aigle de mer (Aetomylaeus

sp., Myliobatidae, Myliobatiformes) décrit ici provient d'un affleurement miocène

des Calvert Cliffs, Maryland, États-Unis d'Amérique. Les palets dentaires

déformés de myliobatides tels que celui-ci, qu'ils soient fossiles ou actuels,

sont extrêmement rares. Toutes les dents mésiales sont déformées ou

asymétriques, de telle manière que le côté droit de chaque dent forme un

angle d'environ 10 degrés sur l'axe transverse du palet dentaire. La forme

anormale asymétrique de la dent USNM PAL 726325 n'est pas considérée comme

résultant d'une déformation taphonomique ou actuelle. Mais la déformation

présentée par USNM PAL 726325 indiquerait plutôt que des dents successives,

pareillement déformées, surviennent comme le résultat d'une déformation

anatomique récidivante du palet dentaire. D'après la constance de la

silhouette déformée de chaque dent, il apparaîtrait que le palet dentaire a

conservé sa forme anormale au moins au cours de la période représentée par

l'âge de la plaque dentaire. Si cette interprétation est juste, cette

difformité n'était pas fatale et n'handicapait pas de manière significative

la fonctionnalité du pavage dentaire pendant une partie notable de (voire toute)

l'espérance de vie de l'individu.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 6, p. 161-169

En ligne depuis le 10 mai 2022

|

|

Le Projet Kalkowsky - Chapitre III.

Signification des textures radiaires primaires associées aux anciens ooïdes calcaires partiellement dissouts ou recristallisés

Bruno R.C. GRANIER & Philippe LAPOINTE

| HTML  | PDF

| PDF  [1.851 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2205 [1.851 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2205

|

|

Résumé : Les ooïdes et les bothryoïdes calcitiques de la Formation Yacoraite dans les

provinces de Jujuy et de Salta (Argentine) présentent des textures radiaires

attestant qu'ils sont principalement constitués de calcite fortement

magnésienne (HMC). Cet article rapporte l'existence de quelques spécimens

partiellement ou totalement dissouts ou recristallisés, ce qui soulève des

questions fondamentales sur la validité de certains concepts tels, par exemple,

que celui suggérant l'existence d'ooïdes pouvant comporter deux phases

minérales distinctes. Nous suggérons ici que le contenu organique du cortex

oolithique (et, par la suite, son degré d'oxydation) permettrait d'expliquer

certains phénomènes d'altérations diagénétiques différentielles. Résumé : Les ooïdes et les bothryoïdes calcitiques de la Formation Yacoraite dans les

provinces de Jujuy et de Salta (Argentine) présentent des textures radiaires

attestant qu'ils sont principalement constitués de calcite fortement

magnésienne (HMC). Cet article rapporte l'existence de quelques spécimens

partiellement ou totalement dissouts ou recristallisés, ce qui soulève des

questions fondamentales sur la validité de certains concepts tels, par exemple,

que celui suggérant l'existence d'ooïdes pouvant comporter deux phases

minérales distinctes. Nous suggérons ici que le contenu organique du cortex

oolithique (et, par la suite, son degré d'oxydation) permettrait d'expliquer

certains phénomènes d'altérations diagénétiques différentielles.

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 5, p. 149-160

En ligne depuis le 4 mars 2022

|

|

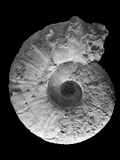

Morphologies adultes de Puzosia quenstedti (Parona & Bonarelli, 1897) (Ammonoidea, Desmoceratidae) dans l'Albien du Sud-Est de la France. Implications taxonomiques

Jean-Louis Latil LATIL, Gérard DELANOY & Pierre DELATTRE

| HTML  | PDF

| PDF  [5.643 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2204

[5.643 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2204

|

|

Résumé : Plusieurs spécimens adultes appartenant au genre Puzosia

Bayle, 1878, ont été

collectés dans l'Albien de Lieuche (Alpes-Maritimes, France). La comparaison avec le matériel

des niveaux albiens condensés de La Balme de Rencurel (Isère, France),

notamment celui décrit et figuré par Jacob (1908), a permis de mettre

en évidence un lien morphologique entre les formes adultes de Lieuche et les spécimens

incomplets des niveaux condensés de l'Albien inférieur-moyen du Sud-Est de la

France et de les identifier comme Puzosia quenstedti (Parona

& Bonarelli, 1897). Ces précisions inédites sur le développement ontogénétique de cette

espèce autorise également de nouvelles perspectives dans le traitement

taxonomique des espèces albiennes de Puzosia.

Une diagnose modifiée de Puzosia quenstedti est proposée. Résumé : Plusieurs spécimens adultes appartenant au genre Puzosia

Bayle, 1878, ont été

collectés dans l'Albien de Lieuche (Alpes-Maritimes, France). La comparaison avec le matériel

des niveaux albiens condensés de La Balme de Rencurel (Isère, France),

notamment celui décrit et figuré par Jacob (1908), a permis de mettre

en évidence un lien morphologique entre les formes adultes de Lieuche et les spécimens

incomplets des niveaux condensés de l'Albien inférieur-moyen du Sud-Est de la

France et de les identifier comme Puzosia quenstedti (Parona

& Bonarelli, 1897). Ces précisions inédites sur le développement ontogénétique de cette

espèce autorise également de nouvelles perspectives dans le traitement

taxonomique des espèces albiennes de Puzosia.

Une diagnose modifiée de Puzosia quenstedti est proposée.

La présence de Douvilleiceras sp. juv. aff. D. mammillatum (Schlotheim,

1813) dans des niveaux sus-jacents permet de donner un âge Albien inférieur (Superzone

à Douvilleiceras mammillatum) à Albien moyen basal (Hoplites dentatus Zone).

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 4, p. 119-147

En ligne depuis le 28 février 2022

|

|

Le Projet Kalkowsky - Chapitre II. Ooïdes bancals dans un stromatolithe de la Formation Yacoraite (Argentine)

Bruno R.C. GRANIER & Philippe LAPOINTE

| HTML  | PDF

| PDF  [1.375 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2203 [1.375 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2203

|

|

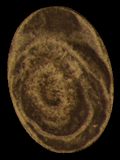

Résumé : Nous décrivons des ooïdes excentriques formés dans un paléolac

saumâtre d'âge maastrichtien du Nord-Ouest de l'Argentine. Des grains cortiqués de ce type

avaient déjà été signalés

dans des couches sédimentaires marines du Jurassique supérieur du Sud-Est de

la Pologne. Parce que le mode de croissance de ces ooïdes argentins ne peut

être confondu avec celui d'autres ooïdes excentriques, tels que les ooïdes

asymétriques, les ooïdes hiatals, les ooïdes en demi-lune ou les ooïdes

brisés, nous proposons ici de les dénommer "ooïdes bancals". Résumé : Nous décrivons des ooïdes excentriques formés dans un paléolac

saumâtre d'âge maastrichtien du Nord-Ouest de l'Argentine. Des grains cortiqués de ce type

avaient déjà été signalés

dans des couches sédimentaires marines du Jurassique supérieur du Sud-Est de

la Pologne. Parce que le mode de croissance de ces ooïdes argentins ne peut

être confondu avec celui d'autres ooïdes excentriques, tels que les ooïdes

asymétriques, les ooïdes hiatals, les ooïdes en demi-lune ou les ooïdes

brisés, nous proposons ici de les dénommer "ooïdes bancals".

|

|

Carnets Geol., vol. 22, nº 3, p. 111-117

En ligne depuis le 15 février 2022

|

|

Les genres Roloboceras Casey, 1954, et Megatyloceras Humphrey, 1949 (Ammonoidea, Ancyloceratina, Douvilleiceratidae), dans l'Aptien inférieur de l'Ardèche (Sud-Est de la France) - Conséquences taxinomiques et biostratigraphiques

Gérard DELANOY, Cyril BAUDOUIN, Antoine PICTET, Josep MORENO-BEDMAR, Camille FRAU & Bertrand MATRION

| HTML  | PDF

| PDF  [11.947 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2202 [11.947 KB]

| DOI : 10.2110/carnets.2022.2202

|

|

Résumé : Les dépôts marins de l'Aptien inférieur (zone à Deshayesites

forbesi) de la bordure ardéchoise (Sud-Est de la France) ont livré

une riche faune d'ammonites de la sous-famille des Roloboceratinae Casey,

1961, qui date ces dépôts de la Zone à

Deshayesites forbesi (Sous-zone à

Roloboceras hambrovi pro

parte?). L'étude

systématique de cette faune de Roloboceratinae a permis de parfaire la

connaissance de Megatyloceras coronatum Rouchadzé,

1933,

espèce-type de Megatyloceras

Humphrey, 1949, ainsi qu'une meilleure compréhension du genre grâce

à l'examen des espèces décrites dans le Bassin anglo-parisien. Une espèce

nouvelle, M. leteilensis sp. nov., est

créée et une description de M. transiens

Casey, 1961, est faite ; des éclaircissements sont

donnés sur sa

possible position stratigraphique. Cette étude a également permis d'établir

que l'espèce Megatyloceras

ricordeanum (Orbigny, 1850)

ne représente qu'un stade de croissance commun à plusieurs espèces de Megatyloceras

plutôt qu'à une espèce à part entière et devrait être considérée

comme un nomen dubium.

L'hypothèse d'un dimorphisme sexuel chez Roloboceras

Casey, 1954, et Megatyloceras

est proposée. L'étude paléoécologique de cette faune de Roloboceratinae

met en évidence leur répartition hétérogène au sein des dépôts de la

platforme ardéchoise, montrant que celle-ci

est clairement corrélée à une tranche bathymétrique. La distribution

biostratigraphique des deux genres sur la plateforme du Languedoc montre une

distribution étagée avec Roloboceras

couvrant la partie sommitale du segment C2 jusqu'au segment C4 de

l'enregistrement des isotopes stables du carbone, tandis que Megatyloceras

est limité au milieu du segment C4 jusqu'à la partie basale du segment C6. Les

deux genres coexistent pendant le segment C4. Résumé : Les dépôts marins de l'Aptien inférieur (zone à Deshayesites

forbesi) de la bordure ardéchoise (Sud-Est de la France) ont livré

une riche faune d'ammonites de la sous-famille des Roloboceratinae Casey,

1961, qui date ces dépôts de la Zone à

Deshayesites forbesi (Sous-zone à

Roloboceras hambrovi pro

parte?). L'étude

systématique de cette faune de Roloboceratinae a permis de parfaire la

connaissance de Megatyloceras coronatum Rouchadzé,

1933,

espèce-type de Megatyloceras

Humphrey, 1949, ainsi qu'une meilleure compréhension du genre grâce

à l'examen des espèces décrites dans le Bassin anglo-parisien. Une espèce

nouvelle, M. leteilensis sp. nov., est

créée et une description de M. transiens

Casey, 1961, est faite ; des éclaircissements sont

donnés sur sa

possible position stratigraphique. Cette étude a également permis d'établir

que l'espèce Megatyloceras

ricordeanum (Orbigny, 1850)

ne représente qu'un stade de croissance commun à plusieurs espèces de Megatyloceras

plutôt qu'à une espèce à part entière et devrait être considérée

comme un nomen dubium.

L'hypothèse d'un dimorphisme sexuel chez Roloboceras

Casey, 1954, et Megatyloceras

est proposée. L'étude paléoécologique de cette faune de Roloboceratinae

met en évidence leur répartition hétérogène au sein des dépôts de la

platforme ardéchoise, montrant que celle-ci

est clairement corrélée à une tranche bathymétrique. La distribution

biostratigraphique des deux genres sur la plateforme du Languedoc montre une

distribution étagée avec Roloboceras